Tours para migrantes

Fotografías Stephan Kroener.

Colombia es un sendero poroso para africanos, árabes, haitianos y asiáticos en busca del sueño americano. En estos cuatro reportajes se rastrea ese camino, desde la frontera de nuestro país con Ecuador hasta el Tapón del Darién.

POR Stephan Kroener

Muelle en Necoclí. En este punto de embarque empieza la parte más difícil del trayecto de los migrantes.

En febrero de este año, poco antes de que la pandemia del covid-19 paralizara el país, el periodista alemán Stephan Kroener acompañó durante una semana a migrantes africanos, árabes, asiáticos y haitianos en su trayecto por Colombia hacia los Estados Unidos. Desde la frontera con Ecuador hasta los límites con Panamá, pudo observar el negocio de la migración personalmente. Entrevistó a negociantes, transportadores, oficiales de Migración Colombia y a los llamados “coyotes” para reconstruir el trayecto de un éxodo invisible. Cruzó el puente internacional de Rumichaca acompañando a los viajeros en la fila frente a las oficinas de Migración en Pasto y se desplazó con ellos durante las treinta horas en bus que toma llegar a Necoclí, en el Urabá antioqueño. Una vez ahí, embarcó con ellos en una lancha hasta Capurganá, Chocó, donde siguió con el grupo durante el primer día de caminata a través del Tapón del Darién. Esta es la crónica de esa experiencia.

RUMICHACA – LA RUTA

Los dos pasaportes verdes, el color favorito del profeta Mahoma, se quedaron en las manos del policía. Abdullah y su compañero de viaje observaban tranquilamente el control de los dos agentes colombianos en un día soleado a principios de febrero. Para los conductores y camioneros en el empolvado estacionamiento del puente fronterizo de Rumichaca, que separa Ecuador y Colombia, los dos africanos no parecían ser algo fuera de lo común.

Rumichaca es la puerta internacional hacia Suramérica y uno de los más importantes pasos terrestres que tiene Colombia. Hoy en día la frontera se encuentra totalmente cerrada y militarizada por la pandemia del covid-19. Sin embargo, los migrantes pasan por las cientos de trochas que cruzan la región andina. En Rumichaca, Ecuador no se siente como otro país sino como parte de la misma cultura e historia del departamento de Nariño. Por tal razón, en este paso fronterizo no existe un exhaustivo ni riguroso control migratorio, como lo explica un funcionario de Migración Colombia.

Los dos agentes de policía que examinaron los pasaportes de Abdullah y su amigo traslucían frustración y aburrimiento ante la aparente incomprensión de los dos africanos. Finalmente les mostraron los minibuses que los llevarían a Ipiales y de allí a Pasto. Abdullah luego dirá que los dos policías querían dinero, pero él y su amigo fingieron no entender. El astuto hombre de 30 años, de estatura baja y cuerpo robusto, sospecha de todos. Aunque habla español, portugués e inglés, y sus lenguas maternas son el francés y el mandinka de África Occidental, elige sus palabras con mucho cuidado y las susurra con una voz monótona.

Los dos viajeros vienen de Costa de Marfil. Abdullah trabajó como sastre en Korhogo, una ciudad al norte, en el límite con Mali y Burkina Faso. Viajó con su amigo –que pidió permanecer anónimo– en avión a São Paulo. El país más grande de Sudamérica tiene una de las políticas de visas más liberales del continente: los ciudadanos de países que no les exigen visa a los brasileños no necesitan una para ingresar a territorio carioca.

Desde São Paulo, Abdullah y su amigo volaron al suroeste de la cuenca amazónica brasileña, a Río Branco, en el triángulo fronterizo con Bolivia y Perú, y siguieron su viaje en autobús a Colombia. Solamente los vuelos desde África a Río Branco les costaron alrededor de 3.000 dólares por persona. Abdullah cree que tienen que gastar otros 2.000 hasta que se reúnan con su hermano, que los espera en Nueva York. No quiere explicar cómo consiguió el dinero, pero dice que las personas que le hicieron el préstamo están esperando un pronto reembolso. Su hermano llegó a la Gran Manzana hace un año y su viaje duró casi seis meses. Abdullah esperaba hacer el recorrido en la mitad de tiempo, porque “tiempo es dinero” dijo en febrero sin saber que un mes después una pandemia cerraría todas las fronteras.

Este musulmán creyente ha estado planeando el viaje desde 2012. Los obstáculos en el camino no le dan miedo ni los trópicos ni el presidente Trump, quien adelanta una política abiertamente antimigratoria: “El miedo no te ayuda, el miedo te congela y Trump es temporal”. Le pregunto por qué no cruzó el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo hacia Europa, una ruta mucho más corta desde su país. Abdullah sonríe astutamente a mi pregunta: “No me gusta Europa porque hay demasiados africanos”.

En Rumichaca, en la frontera entre Ecuador y Colombia, la Acnur se ocupa principalmente de refugiados venezolanos. Los africanos, haitianos y otros migrantes extracontinentales pasan sin mayor atención hacia el norte. Son transeúntes invisibles.

Western Union está en todas partes. La compañía estadounidense nunca deja de acompañar a los viajeros en su camino hacia el norte. Esta es su oficina de cambio en Rumichaca.

Muchos llegan en taxi directamente a la frontera colombiana.

Muchos de los refugiados extracontinentales, como él, tienen razones personales y sobre todo contactos familiares en América del Norte, por lo que cuentan con más probabilidades de emprender este largo viaje en vez de la ruta del Mediterráneo. La experta en migración María Clara Robayo, de la Universidad del Rosario en Bogotá, agrega que, si bien la ruta de América del Sur es más larga y puede involucrar muchos peligros, es más fácil en términos de controles fronterizos: “Colombia tiene una frontera mucho más porosa que cualquier país de Europa”. La experta agrega que, además, el contexto internacional de un régimen fronterizo rígido ha generado “nuevas rutas y formas de migrar”.

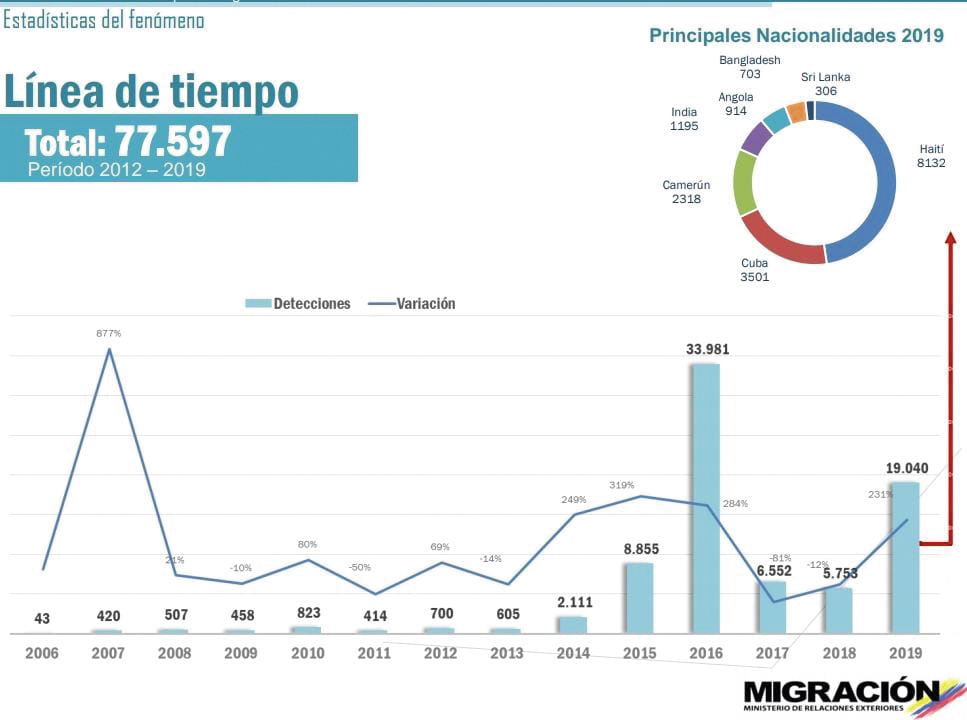

En general, hay solo unos pocos africanos, árabes y asiáticos que pasan por esta ruta. Según información oficial de Migración Colombia, más de dos tercios de los 19.000 migrantes irregulares detectados en Colombia provienen de Latinoamérica, lo que coincide con las cifras de Panamá sobre las personas que cruzaron el Darién en 2019. Migración Panamá ofrece datos actuales que muestran que la migración extracontinental bajó en un 10% en los primeros tres meses de 2020, algo que concuerda con los reportes del número de africanos que viajaron con Abdullah de Pasto a Necoclí en febrero de este año.

La otra gran parte de los migrantes actualmente son haitianos que viajan desde Chile y Brasil hacia el norte. En Chile la situación laboral para ellos ha cambiado por varias razones. Una de estas es, según expertos, la entrada de venezolanos al mercado chileno. Otra razón es el ascenso del racismo y la xenofobia en Chile contra los haitianos negros. Claudy, de 25 años, cuenta que el asesinato de un compatriota haitiano hace unos dos años lo llevó a abandonar ese país. “Lo mataron solamente por ser negro”, dice. Y agrega: “En Chile la seguridad está empeorando y quiero algo mejor para mi familia y para mí”.

Este joven alto y delgado emigró al país austral hace cuatro años para trabajar y estudiar informática, pero comenta que “pagan mal y el estudio es demasiado caro”. También enviaba más de la mitad del salario, que ganaba en el almacén de una gran imprenta, a su madre y sus siete hermanos que viven en Puerto Príncipe, Haití. Desde el terremoto de hace más de una década, miles de haitianos han abandonado su isla. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solo entre 2015 y 2020 más de 188.000 personas, alrededor del 1,8% de los 10,7 millones de habitantes. Y según el Banco Mundial, solo en 2019 los dos millones de haitianos que se estima que viven en el extranjero remitieron alrededor de 3.300 millones de dólares a sus hogares, más de un tercio del PIB del país más pobre de América Latina.

“Tengo que ayudar a mi familia en Haití, les debo eso, siempre voy a intentar ayudarles”, dice Claudy y suspira. “Me gustaría estar en un país donde pueda trabajar y vivir tranquilo”. Su compatriota, Black, según sus amigos “el hombre más negro de Haití”, también envió dinero a su familia: “En Chile ganaba al mes 300.000 pesos [equivalentes a 1.400.000 pesos colombianos] y le enviaba 100.000 a mi padre. No era mucho, pero era lo que tenía”. El hombre, que por estatura y complexión semeja un jugador de baloncesto, dice que su sueño es ser mecánico, pero que en Chile solo encontró trabajo como despachador en una bodega de bebidas. “Yo ando buscando mi sueño y el trabajo en Chile no me ayudó a cumplirlo”. Por eso ahora sigue su camino hacia el norte.

Black y Claudy no se conocían antes. Se pusieron en contacto a través de Facebook y WhatsApp, y organizaron su viaje junto con otros diez haitianos residenciados en Chile. Volaron de Santiago a Arica, en el extremo norte del país, y cruzaron ilegalmente la frontera hacia Perú. Desde allí viajaron en bus durante cuatro días por los Andes peruanos y ecuatorianos hasta Colombia. El viaje hasta los Estados Unidos les costará entre 1.500 y 2.000 dólares por persona. Igual que Abdullah, no quieren decir quién les prestó el dinero, pero cuentan que un familiar les transfiere a través de Western Union cierta cantidad a cada ciudad que visitan para no tener que viajar con el total en efectivo.

Gracias a las exorbitantes comisiones que los migrantes deben pagar, compañías como Western Union, parecen ser las que más ganan con el fenómeno de la migración. Irónicamente, la sede de la empresa de servicios financieros se encuentra en Englewood, Colorado. En el mismo estado en el que Donald Trump fue elegido con más del 90% de votos, en la campaña primaria republicana de marzo pasado, como candidato presidencial para las elecciones de noviembre próximo: un presidente al que le gusta desprestigiar la migración como una “invasión” “por parte de criminales” de “países de mierda” y que en medio de la pandemia ha ordenado deportar cada vez más migrantes a sus países en América Latina.

Los migrantes no temen los peligros del viaje o la posible deportación por parte de las autoridades estadounidenses: “Así es la vida, tenemos que intentarlo, tenemos que ponernos en peligro para lograr algo, para llegar a algún lado. No tenemos otra opción”, dice Claudy, sosteniendo en sus brazos a Cindy, su hija de año y medio. Ella irá con él, como muchos otros niños que acompañan a sus padres en la selva del Darién. Unicef informa que el número de niños que llegaron a Panamá aumentó más de siete veces en 2019, y que casi 140 mujeres embarazadas sobrevivieron la travesía del Darién.

En el grupo de Black, Claudy y Abdullah, aproximadamente una cuarta parte de los migrantes que van a la selva son niños. Claudy no se preocupa por sí mismo, ni siquiera por su esposa, quien es para él “la más fuerte del grupo”, sino por Cindy. Debido a su hija, esperó un año más para el viaje. Él conoce los peligros de la selva solo por los rumores de quienes lograron cruzarla: la larga marcha con equipaje, los criminales que les roban a los migrantes sus últimas pertenencias y el peligro de no poder aguantar físicamente las condiciones climáticas. Está particularmente preocupado por los grupos armados, pero le han dicho que no les hacen nada a las mujeres. Claudy confía en la información sobre la ruta que le compartieron otros migrantes por WhatsApp y Facebook en videos y fotos.

Menos de una semana después de pasar por Rumichaca, baja junto a su mujer y Black la loma que llaman el “muro”, donde se halla uno de los obeliscos de piedra que marca la frontera entre Colombia y Panamá. Está de buen humor y Cindy duerme tranquilamente en el canguro de tela de su padre. Una semana más tarde, Ángel, el “guía” del grupo, me escribe por WhatsApp que después de cinco días habían llegado al campamento de refugiados de La Peñita, en Panamá. Están bien, aunque fueron atacados por cuatro hombres armados. A Black le robaron el celular, a Claudy algo de dinero. Abdullah y su amigo no responden por WhatsApp, no han estado en línea hace más de siete meses.

PASTO - EL CORONAVIRUS Y EL SALVOCONDUCTO

El covid-19 ya ha llegado al campamento de los refugiados de La Peñita. “Uno de nosotros, el otro yemení, tiene corona”, cuenta Marwan por mensaje de voz. Él es uno de los diez yemeníes que cruzaron entre enero y marzo el Darién. Según Marwan, cuando detectaron el positivo en su grupo, los llevaron a todos a otro campamento para aislarlos, “pero no sé cómo se llama el lugar”. Hay alrededor de 1.800 personas confinadas en campamentos en la zona fronteriza del Darién, más de 1.500 de ellos en La Peñita cuando su capacidad es solo de 200 migrantes. Entre ellos se confirmaron, hasta el 23 de julio, unos 230 casos de covid-19.

Marwan cruzó el Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, junto con un compatriota en un grupo grande de migrantes de otras nacionalidades. Llegó el 15 de enero a Panamá. Desde ese momento aguarda a que este país le dé el permiso de seguir hacia Costa Rica para luego llegar a los Estados Unidos. Pero con la pandemia y el cierre de las fronteras, el tiempo de espera se alarga aún más. “Ahora es esperar, esperar, esperar”, dice Marwan, desmoralizado. “¿Sabes? Es muy fuerte. Yo sé que si me enfermo no voy a salir de acá”. De su salud también dependen sus dos hijas que se quedaron en Saná, la capital yemení.

Muchos yemeníes huyen de la guerra en su país, pero pocos llegan hasta La Peñita. Según Migración Panamá, entre 2017 y 2019 solo unos 160 cruzaron la frontera del Darién. “Nos odian, no nos dejan seguir, no hay comida”, suspira Marwan. “Es horrible”. El cambio del tono de su voz en los mensajes muestra el deterioro de su esperanza. Marwan tiene 33 años y, según él, perdió 15 kilos en los primeros cuatro meses que lleva en el campamento. Además, su cuerpo ya estaba debilitado después de una odisea que lo condujo en avión, a través de Egipto, a Ecuador, y desde allí en autobús por Colombia y en lancha rápida a Capurganá, en el golfo de Urabá. Después cruzó a pie la selva del Darién, cinco días de terror a los que se refiere así: “Vi todo tipo de peligro allá adentro en la selva, es lo más peligroso del viaje”.

En un video que grabó Marwan en la selva se puede ver el grupo vadeando un río. En la orilla yace un cuerpo negro medio cubierto con un plástico. Dice que otro grupo de yemeníes contó cinco cadáveres en el camino en diciembre de 2019. Un cubano que ya se encuentra en Miami y que también logró atravesar el Darién, en diciembre del año pasado, cuenta por mensaje de voz que una cuarta parte de su grupo murió en la selva. Nadie sabe su número exacto y nadie se siente responsable de estos muertos.

Según Marwan, en La Peñita, haitianos y africanos reciben un trato diferente al de personas de su grupo, quienes consiguen transitar sin problemas a Costa Rica. “Todas las otras nacionalidades siguen rápido; solo nosotros, los yemeníes, no, y no sabemos por qué”. Este trato desigual lo frustra aún más. La sospecha de un experto en el tema, que pide anonimato, es que los refugiados de países árabes están en una lista negra y no los dejan seguir adelante por políticas de los Estados Unidos. Lo confirma un artículo del Washington Post: el Big Brother del norte envía guardias de la Homeland Security a Panamá para rastrear “amenazas potenciales” de carácter islamista, a más de 4.000 kilómetros de la frontera del país norteamericano. Debido a esta atribución, las personas de este grupo poblacional –generalmente provenientes del Medio Oriente– esperan más que otros migrantes en los campamentos completamente superpoblados de Panamá, lo que las expone a un mayor riesgo de contraer covid-19.

Hace cinco meses y 1.250 kilómetros más al sur, Marwan estaba haciendo cola con docenas de otros migrantes frente a la oficina de Migración en Pasto. Desde las cuatro de la mañana, envuelto en un grueso poncho con llamas bordadas, esperaba recibir su salvoconducto. “El salvoconducto garantiza la libre movilidad en situaciones seguras”, explica Geovanny Orlando Ascuntar, coordinador regional de Migración Colombia. “Es un acto administrativo de salida voluntaria” que da permiso a los migrantes para moverse libremente por Colombia, por un breve lapso, generalmente de tres a cinco días hábiles. Para recibir el salvoconducto, los migrantes “presentan su pasaporte, nosotros hacemos un procesamiento interno, les tomamos huellas, una foto, y ahí mismo les entregamos el documento, y ellos viajan inmediatamente”. Colombia, explica Ascuntar, no deporta a los migrantes ni los detiene en la frontera con Ecuador “para evitar revictimizarlos y que sean vulnerables ante las redes de tráfico de migrantes”.

El funcionario ha trabajado para el servicio de Migración por más de veinte años y ha visto olas migratorias de distinto tipo. Hace dos años los viajeros eran más que todo cubanos, pero en la actualidad son principalmente haitianos quienes viajan a través de Colombia hacia el norte. “A raíz del terremoto que ocurrió en Haití hace más de diez años, y las condiciones de pobreza, muchos haitianos emigraron”, aclara Ascuntar. Gran parte de ellos buscó su suerte en Brasil, otros también en Chile. Brasil los aprovechó como mano de obra barata en la construcción de los estadios para la Copa Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016). “Pero después de eso, muchos quedaron desempleados y se decidieron a emigrar nuevamente”. La situación de los haitianos en Chile también se había deteriorado, explica Ascuntar: “Fueron cada vez más y más desplazados por los venezolanos” que llegaron al país y que por su idioma y cultura estaban más cerca de los chilenos. Hoy en día viven en Chile más de 455.000 venezolanos que conforman el grupo más grande de inmigrantes en ese país, muy por encima de los 186.000 haitianos. Así, los dos movimientos migratorios dependen el uno del otro, y mientras los venezolanos migran al sur, los haitianos van hacia el norte.

Desde las ventanas de su oficina, en el segundo piso del edificio gris de Migración, Ascuntar ha visto a muchos viajeros entrar y salir. También se puede ver desde este punto las tres empresas de transporte dedicadas al negocio de los migrantes. “Por el momento nos está llegando una cantidad de entre 80 y 150 personas diarias, de lunes a viernes”, explica con cierto orgullo el administrador de la empresa Excursiones Sur América, Darwin Pedroza. Ese día de febrero había, de verdad, más de 80 personas en la fila. Sin embargo, da la sensación de que la cifra de Pedroza está inflada, pues la oficina de Migración en Pasto solo emitió 14.654 salvoconductos entre enero de 2019 y febrero de 2020, alrededor de 50 por día hábil.

Como jefe de la agencia de viajes, Pedroza organiza la salida de autobuses que llevan a los migrantes de Pasto al municipio caribeño de Necoclí, en el Urabá antioqueño. “El pasaje es variable, está entre 65 y 70 dólares”, según la temporada. Actualmente un precio habitual en Colombia para un viaje directo en autobús de más de 30 horas. La comodidad es básica, pero Pedroza intenta que sea la mayor posible para los migrantes. También porque sabe que el negocio funciona mediante el voz a voz. Sus clientes vienen porque se enteraron por WhatsApp, a través de otros migrantes.

Al igual que las otras dos empresas que funcionan en la zona, y con las cuales se turna la venta de los pasajes de quienes van llegando, Pedroza estableció su negocio aquí hace unos dos años. Los empleados ayudan a los recién llegados con el papeleo de Migración, los ponen en fila y se encargan del orden en la calle para que no haya quejas de los vecinos. A pesar de que el propio Pedroza describe su empresa como un “trabajo humanitario”, la llegada constante de migrantes es un buen negocio. Según él, le da una ganancia semanal de alrededor de 2.600 dólares. Uno de los empleados de Pedroza aclara abiertamente: “Todo problema tiene una solución que beneficia a otro. Había un problema de migración cuando eran demasiados migrantes, sobre todo quejas; entonces los muchachos, que normalmente trabajaban como despachadores de buses en el terminal, como captadores de clientes o jefes de algunas taquillas, vieron en esto la oportunidad de meterse y montar una agencia de viajes”.

Pero los precios son justos y el trato a los viajeros es amigable. En las paredes de la oficina de Excursiones Sur América hay fotos que muestran migrantes sonriendo, bañándose en un río y aparentemente alegres en el transcurso de su desplazamiento. Parecen imágenes tomadas en un paseo. A Pedroza mismo le gusta describir el camino frente a sus clientes como la “aventura de sus vidas”. El salvoconducto, y por lo tanto la posibilidad de ofrecerles legalmente estos viajes a los migrantes, de alquilarles habitaciones y en general comerciar con ellos, han creado un nuevo mercado.

“Para nosotros como comerciantes es bueno porque ellos compran y se incrementan las ventas, son las personas más correctas del mundo”, dice Ángela Marcela Arcos, quien maneja una pequeña tienda en la misma calle que la empresa de Pedroza. Los llamados “coyotes”, los contrabandistas, han desaparecido en gran medida de este trayecto y los viajeros ahora pueden viajar de manera segura, legal y económica, al menos hasta la frontera del Darién. Pedroza describe así su negocio con quienes están en éxodo: “Eso es la vida de ellos y nosotros somos parte de eso”. Por tal razón la cuarentena por el coronavirus les tocó duro tanto a los transportadores de la zona como a quienes quedaron varados ahí. Desde marzo hay unas 50 personas confinadas en los hoteles alrededor de la oficina de Migración, que quedó cerrada, igual que las empresas, las cuales tuvieron que pagar el alquiler sin poder moverse de la zona. Pedroza ayuda a los migrantes encallados en el lugar dándoles comida, porque ellos son, a la vez, su fuente de alimento.

NECOCLÍ – EL NEGOCIO

Nepal no tiene mar. Los ríos del Himalaya son claros y frescos. Así lo cuentan cinco nepaleses que están sentados en un banco debajo de un almendro en el puerto de Capurganá. Están contentos con las olas caribeñas que chocan contra la pared del muelle. No quieren hablar mucho y simplemente dicen que no les gusta el mar porque es salado. En un inglés chapurreado, uno de ellos explica: “Me gusta mi país, todos quieren quedarse en su tierra, pero tenemos problemas personales y sobre todo de derechos humanos”.

Después del terremoto en 2015, que destruyó gran parte del montañoso país asiático, el número de migrantes nepaleses se multiplicó drásticamente. Según cifras oficiales de Migración Panamá, en la última década alcanzaron a ser el grupo extrahemisférico más grande entre los que intentan ingresar ilegalmente al país del istmo.

Los cinco nepaleses llegaron hace dos días en la lancha de Necoclí. Tuvieron un viaje aéreo de cinco días desde Katmandú, con escala en Dubái, hasta llegar a Sudamérica. Son algo desconfiados y no quieren decir en qué país aterrizaron pero a partir de ahí el trayecto continuó en bus. Pronto se internarán en la selva para cruzar el Darién y seguir al norte.

Un sitio común que los migrantes visitan en esta ruta es el pueblo de Necoclí, en la costa caribeña. Aquí la migración global se volvió un negocio local. Después de un largo y monótono viaje en autobús por todo el país –con solo unas pocas paradas–, en Necoclí los migrantes ven por primera vez el mar colombiano. Para muchos de los que transitan este paso, las olas que llegan a estas costas son de las mismas aguas caribeñas que bañan su patria, Haití.

Aquí en Necoclí obtienen todo lo que necesitan para cruzar el Darién: “La carpa, la lima, el machete, la creolina para las serpientes, el repelente de mosquitos y los tanques de agua, que son muy necesarios para la travesía”, enumera Rubén Darío Mosquero, un miembro de la comunidad. Y sigue: “El combo se vende individual, la carpa para cuatro personas en 20 dólares y la de dos vale 15; la creolina vale cuatro, el repelente también y el machete vale cinco dólares”. El lugareño de Necoclí, que es tan negro como los haitianos a quienes atiende, es uno de los vendedores ambulantes que esperan a sus clientes extranjeros en el muelle improvisado y en el malecón turístico.

Todos los precios son en dólares. La tasa de cambio estaba a 3.000 pesos en febrero de este año, cuando de un bus de Pasto bajaron unos 30 migrantes para continuar su viaje a Estados Unidos. Desde el inicio de la crisis sanitaria unos 300 como ellos quedaron varados ahí. La cuarentena los había sorprendió en mitad de camino; solo falta cruzar el golfo de Urabá, caminar unos días por la selva, y ya uno está en Centroamérica. En todo caso, las distancias son engañosas vistas en un mapa: la verdad es que a orillas del golfo de Urabá están apenas al comienzo de la parte más dura de su odisea.

En el muelle de Necoclí también venden bolsas negras de plástico. En estas los migrantes guardan sus maletas y mochilas para que no se mojen en la travesía por el golfo, que es corta pero brava. Poco antes de embarcar, uno de los haitianos abre su bolsa de nuevo para meter su chaqueta de cuero oscuro. Ya no la necesitará más y muy probablemente la terminará abandonando en la selva. Otro intenta vender sus zapatos negros a 5.000 pesos pero no tiene suerte en un lugar donde todo el mundo lleva chanclas. Muchos de los migrantes usan camisetas esqueleto, pantalones cortos y gorras de béisbol de equipos norteamericanos, que son como una premonición de sus ciudades destino. Los equipos de baloncesto como los Golden State Warriors de San Francisco, los Chicago Bulls o Los Ángeles Lakers están presentes, así como equipos de Florida, Virginia y Nueva York.

Andrés Felipe Julio Barragán trabaja para la compañía de lanchas El Caribe SAS. Vende los boletos de lancha rápida a los migrantes hablando en portugués porque “la mayoría de ellos solía vivir en Brasil”. El precio es un poco más alto que el que pagan los turistas normales, simplemente porque estos reservan también un viaje de regreso, explica Barragán. En cambio, el bote en el que zarparán los migrantes regresará vacío. Las empresas tienen mucho cuidado de no mezclar estos clientes unidireccionales con los turistas que suelen volver. Según Barragán, transportan alrededor de 1.000 migrantes por mes, cifra que coincide con las oficiales de Migración Colombia. “Para recibir el servicio, las personas deben tener el salvoconducto de Migración. Es la única forma en que pueden viajar legalmente en el país”, dice Barragán. Tanto las compañías de autobuses como las de lanchas recalcan varias veces la naturaleza legal de sus negocios.

Como dato interesante, Migración Panamá calcula que, en los últimos 14 meses antes de la pandemia, 27.334 migrantes ingresaron a ese país atravesando el Darién, es decir, casi 2.000 por mes, el doble de las cifras oficiales de Colombia. La gran discrepancia hace pensar que muchos migrantes se desvían de la ruta oficial. Además, uno tiene que asumir que un cierto número de casos no reportados no son registrados ni por los colombianos ni por los panameños. Varias fuentes confirman que hay formas ilegales de cruzar la frontera verde de 266 kilómetros entre los dos países. También hay otros caminos para llegar a Capurganá, a orillas del golfo de Urabá, donde empiezan las trochas más cortas a Panamá.

Hace pocos años, Turbo era la parada preferida por los migrantes, pero Necoclí lo superó por ofrecer un transporte mucho más seguro y ordenado. La noticia de una embarcación de migrantes que naufragó a finales de enero del año pasado, cuando murieron 19 de ellos, se conoce entre los viajeros. Según una fuente en Turbo, el número de los pasajeros migrantes en este puerto bajó rápidamente a partir de junio de 2019, al punto de que en todo el mes de octubre no llegó a 50 personas.

César Mesa, jefe de la oficina en Apartadó –la capital regional– de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), enfatiza que hay una gran cantidad de migrantes indocumentados que evaden a las autoridades, aunque desde la introducción del salvoconducto los coyotes se han reducido en la misma proporción en que han aumentado la seguridad, la legalidad y la economía para viajar a través del país.

Aquello se puede observar en Necoclí, donde los migrantes, con toda tranquilidad, hacen fila en la playa para abordar el bote con capacidad de hasta 90 personas. Dios y la patria los acompañan, bajo la forma de unos jóvenes patrulleros y de una estatua de tamaño natural de la Virgen María. Son llamados por su nombre y van embarcando uno a uno. Los hombres tienen que sentarse en la proa y las mujeres y los niños en la popa, porque las olas pueden sacudir con violencia el bote y los lugares más seguros de la nave están atrás.

Muchos de los viajeros rezan, agachan la cabeza y sostienen a sus hijos. Algunos muerden los chalecos salvavidas con miedo y lloran mientras los motores zumban. El viaje dura entre una hora y media y dos horas, y para muchos de ellos es la primera vez en mar abierto. Cuando los propulsores son apagados y el bote entra en el pequeño puerto de Capurganá, una mujer salta, levanta los brazos y canta en creole de Haití. A lo lejos se ven las montañas que se aprestan a cruzar. Las mismas que pronto remontarán los cinco nepaleses que abandonan el almendro donde se protegían del sol y se reúnen con el grupo que acaba de atracar en el muelle de Capurganá.

CAPURGANÁ – LOS COYOTES

La mujer se quita los pantalones y los arroja a los arbustos. Hace demasiado calor y el camino es extenso. Sigue subiendo la reseca colina en cacheteros negros y calcetines grises moteados. “¿Por qué no contrataron otro maletero?”, pregunta el “guía”. “Solo me quedan ocho dólares. Mi hermano dijo que no necesitaríamos más”, responde ansiosamente el marido de la mujer, sudando mientras carga una enorme mochila gris. Sostiene con la mano a su hija que solloza en silencio. Su hijo de un año y medio grita sin cesar en brazos de uno de los maleteros que ya alcanzaron la cima de la loma.

Huele a sudor. El bosque protege del sol, pero el calor se acumula debajo de las ramas como en un sauna. Ángel, el otro de los dos guías que muestran el camino al grupo de alrededor de 25 personas, escurre su camisa. El sudor cae sobre el árido sendero que ha sido pisoteado por miles de pies. Está discutiendo con un haitiano que quiere intensificar el paso, porque cada segundo le cuesta dinero: los cinco maleteros que llevan el equipaje de los migrantes cobran 20 dólares por mochila al día. El guía se debe pagar extra, también 20 dólares por día. Sin embargo, el resto del grupo descansa exhausto junto al “muro”.

El supuesto “muro” es apenas un obelisco que marca la frontera entre Colombia y Panamá. Se encuentra en una colina de 373 metros de altura, en medio de la selva, cerca de Capurganá. Desde allá bajan dos caminos para adentrarse en lo más profundo de la selva. “El de la derecha está cerrado, por el momento solo podemos continuar por el de la izquierda”, explica Ángel mientras cubre de nuevo su cuerpo flaco y musculoso con la camisa. Él no lo dice, pero se sabe que aquí en la región del Darién mandan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo o Los Urabeños. Es un grupo neoparamilitar. Aunque en Colombia no existen paramilitares, según la Policía Nacional. El Estado los denomina bandas criminales (Bacrim), un eufemismo que no corresponde a su omnipotencia en algunas regiones del territorio nacional.

Las AGC obtienen sus ingresos del tráfico de drogas, el cual se realiza a través de las mismas rutas migratorias que tampoco parecen existir para el Estado colombiano. Son trochas que se despliegan al lado del camino ecoturístico. Así que es común que los turistas se crucen con un grupo de migrantes africanos y haitianos. Unos van a las playas de arena blanca en Sapzurro, otros a la selva oscura del Darién.

El Darién es el corcho en el cuello de botella continental que conecta a América del Sur y Centroamérica. La selva es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y es la única ruptura en la Panamericana, la red de carreteras que conecta a Alaska con la Patagonia argentina. Los turistas regulares viajan en bote o avión para evitar los aproximadamente cien kilómetros del llamado Tapón del Darién. De manera similar al desierto del Sahara, el mar Mediterráneo o las áreas desérticas entre México y los Estados Unidos, el Darién es una franja fronteriza natural, y mortal, utilizada para restringir la migración global. El camino a través de la jungla es peligroso debido a sus condiciones climáticas y también porque es la puerta de entrada de drogas hacia el norte y de armas hacia el sur.

Durante décadas, guerrilleros y paramilitares han estado luchando por el control de las rutas de contrabando. Antes de la pandemia, todos los días cientos de migrantes intentaron llegar a Panamá en medio de estos dos frentes. En este grupo había refugiados de países africanos como Nigeria, República Democrática del Congo, Costa de Marfil e incluso nacionales de Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. La frontera verde del Darién sigue siendo el principal obstáculo para entrar a los Estados Unidos y Canadá.

El camino en el cual ahora se encuentra Ángel con el haitiano es relativamente nuevo. También es más inclinado pero mucho más corto que otros. Solo toma cinco días llegar al campamento de Migración Panamá, en La Peñita. Cinco días duros, con poca comida, caminatas sin descanso, ríos revueltos que cruzar, mosquitos que pululan alrededor, serpientes deslizándose entre los pies cansados, y una selva completamente inhabitada por seres humanos. Aunque el trozo de camino donde nos encontramos solo ha sido utilizado durante unos meses por los migrantes, ya está cubierto con chaquetas, bolsas y botellas de plástico. “Ellos traen mucha cosa, todo lo botan; cuando llegan a Panamá llevan apenas lo que tienen puesto. Mejor dicho, ni la maleta se la llevan”, dice Ángel. Otra fuente afirma que en algún punto del trayecto los migrantes “van caminando sobre ropa abandonada”. También es frecuente que, antes de empezar la travesía por la selva, los viajeros regalen sus pertenencias o que los lugareños vuelvan de la selva con “diez o quince chaquetas”. El resto se queda en el monte, y aunque los guías de Cocomanorte dicen que intentan mantener el camino limpio, la basura se volvió un problema.

El acrónimo Cocomanorte significa Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte, una organización de base local legalmente constituida y reconocida por el Estado colombiano. La misma se autodenomina en Facebook autoridad étnica. “Somos los dueños del territorio”, dice Carlos con orgullo. El hombre, de alrededor de 50 años, en shorts y camisa corta, está sentado sobre un banco rosado, de igual color que todo el viejo y solitario estadero y gallera La Rosadita, afuera del casco urbano de Capurganá. Carlos se cuida mucho, no quiere decir su apellido, ni que le tomen fotos, ni hablar sobre asuntos que lo puedan comprometer. Hace un año la organización fue conocida nacionalmente por el paro que le exigió al Estado actuar con respecto a la ola migratoria que atraviesa la región.

“Nosotros no tenemos la capacidad para manejar el tema migratorio; eso es un tema de gobiernos”. Carlos se refiere a que Panamá y Colombia deben arreglar el asunto y ofrecer a los migrantes un camino seguro y digno. “Estamos a 40 minutos en lancha, hombre, por qué no los llevan [a los migrantes] de aquí a Puerto Obaldía, que es territorio panameño. Ahí hay aeropuerto”. Pero esta zona chocoana ha sido tradicionalmente abandonada por el gobierno central. Por eso Cocomanorte tomó medidas y les ofreció a los viajeros la guía de “expertos locales”. “Lo que hemos podido hacer lo hemos hecho con las uñas”, dice Carlos, mientras intenta espantar un cachorro que lame sus uñas, que brillan entre sus chanclas gracias a un buen pedicure. Sus pies contrastan con los de aquellos que día a día cruzan el Darién, hinchados, inflamados, con llagas y que reflejan horrorosamente el rigor de la caminata.

Las autoridades estatales locales consideran “semilegal” el negocio de los guías que ofrece Cocomanorte. Más que todo porque, una vez traspasan la frontera, esos “expertos locales” vuelven a ser considerados coyotes en Panamá y como tales son judicializados por la jurisdicción panameña. “Nosotros nunca hemos querido que ellos [los migrantes] pasen por esta montaña, realmente no estamos de acuerdo con eso”, enfatiza Carlos y sigue defendiendo el trabajo de los muchachos de Cocomanorte. Dice que solo ayudan a los viajeros hasta llegar a la frontera. Lo que obviamente no es cierto, porque cualquier gringo en chanclas puede llegar por sí mismo a la frontera con Panamá. Para eso uno no necesita un “experto local”. Lo difícil –y eso lo saben todos en la región– viene después de poner un pie en el otro lado.

Finalmente, Carlos admite que hay quienes extienden su orientación del otro lado: “Hay muchachos que lo hacen; les ayudan porque los ven por allá perdidos en la selva, les colaboran hasta cierto punto”. Pero es peligroso, dice Carlos: “A algunos los han cogido presos por esta situación, por estar ayudándoles a ellos”. En enero pasado, cinco colombianos fueron detenidos en el país vecino acompañando a un grupo de haitianos. Ha habido condenas recientes de hasta trece años de cárcel por tales conductas.

Lo cierto es que el tráfico de personas es un negocio. Carlos esquiva la cuestión y dice que a Capurganá llegó mucha gente ajena a la comunidad “porque, según ellos, aquí esto es una mina de oro con el tema de migrantes”. Y agrega: “Los precios de la guianza son muy justos”. Aunque admite que los muchachos ganan algo de este trabajo, advierte que la migración en el Darién “es más un problema que un beneficio”. Cocomanorte es un pequeño engranaje de un negocio gigante. Otras fuentes en Capurganá confirman lo que es un secreto a voces: “En la región no se vende ni una chocolatina sin que las AGC den luz verde” y cobren la famosa vacuna. Parafraseando un dicho mexicano: pobre Darién, tan cerca de los Estados Unidos, tan lejos de Bogotá.

La crisis del coronavirus ha detenido el negocio por el momento, porque el transporte se paralizó y los migrantes no pueden llegar hasta este lugar. Pero con la reapertura paulatina del país, al término del “aislamiento preventivo inteligente” decretado por el gobierno nacional, los viajeros llegarán de nuevo a Capurganá para intentar cruzar el difícil Tapón. Es un negocio y los migrantes son la mercancía humana que, si logra evitar la deportación a su país de origen, pasa por muchas manos antes de llegar a su destino en suelo norteamericano.

Pero hasta las fuentes más críticas aceptan que el negocio no es nada lucrativo en comparación con el narcotráfico y otros negocios ilícitos que campean en la región. Además, las penas y riesgos para los guías son mucho más altos si los atrapan con un migrante que con un paquete de cocaína. Tal vez esta es la razón por la cual las AGC dejan el manejo de este negocio a los muchachos de la comunidad, que asumen las consecuencias en las cárceles panameñas.

ACERCA DEL AUTOR

Escribe en diferentes medios colombianos y alemanes. Tiene una maestría en periodismo de la Universidad de los Andes y actualmente hace un doctorado en historia de Latinoamérica en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. Su primer libro en español se publicará en Colombia el próximo año. En Twitter aparece como @El_Stoeppel.