La imagen de España a través de las plumas y pinceles de Colombia

Hace más de siglo y medio, escritores y artistas colombianos como los esposos Samper Acosta o el pintor Ricardo Gómez Campuzano visitaron tierras españolas, sobre todo andaluzas, y dejaron consignadas sus impresiones. Comentarios exotistas, descripciones románticas y elogios hispanistas componían sus bitácoras.

POR Yolanda Guasch Marí

Gitana. Cuadro que figuró en el Salón de Otoño de 1928. Extraído de “Miguel Díaz Vargas”. Cromos. Núm. 694. Bogotá, 18 de enero de 1930.

A lo largo del siglo XIX, España disfrutó de una notable popularidad entre los viajeros, escritores o artistas europeos –especialmente ingleses y franceses– y norteamericanos, quienes comenzaron a interesarse por las manifestaciones artísticas del país ibérico. En gran medida, este fenómeno fue impulsado gracias a la expansión del movimiento romántico en Europa, que alentaba una nostalgia por el pasado histórico de cada pueblo y exaltaba los valores distintivos de cada “nación”, junto con una fascinación por lo exótico y pintoresco; es decir, aquello alejado de su paisaje cultural y ajeno a su normativa social.

España, y en especial Andalucía, con destinos emblemáticos como Sevilla, Granada y Córdoba, atrajo a estos viajeros y viajeras, cautivados por su historia y por el legado árabe visible en su arquitectura, arte y costumbres. Estos visitantes registraron sus experiencias a través de diarios, novelas, crónicas y obras de arte, y así contribuyeron a construir la imagen internacional de Andalucía como ejemplo antológico y representativo de España como arquetipo de singularidad y exotismo, una imagen que se ha convertido en su seña de identidad más destacada.

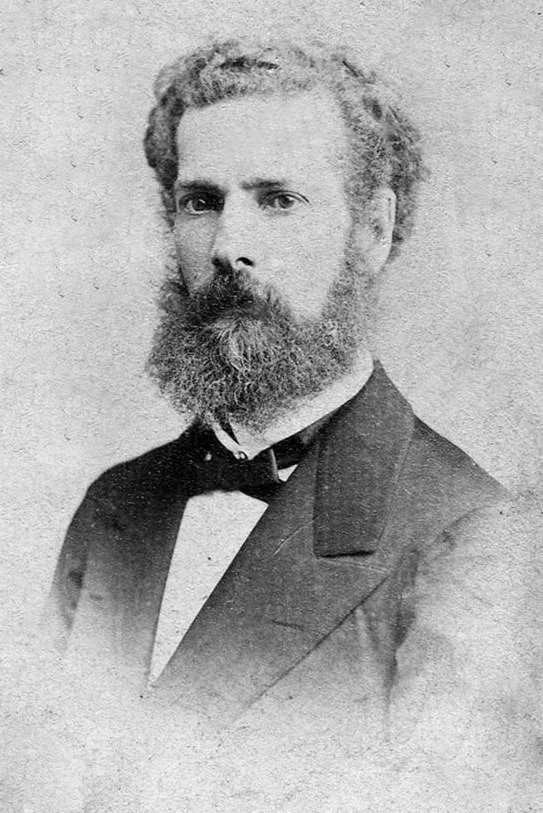

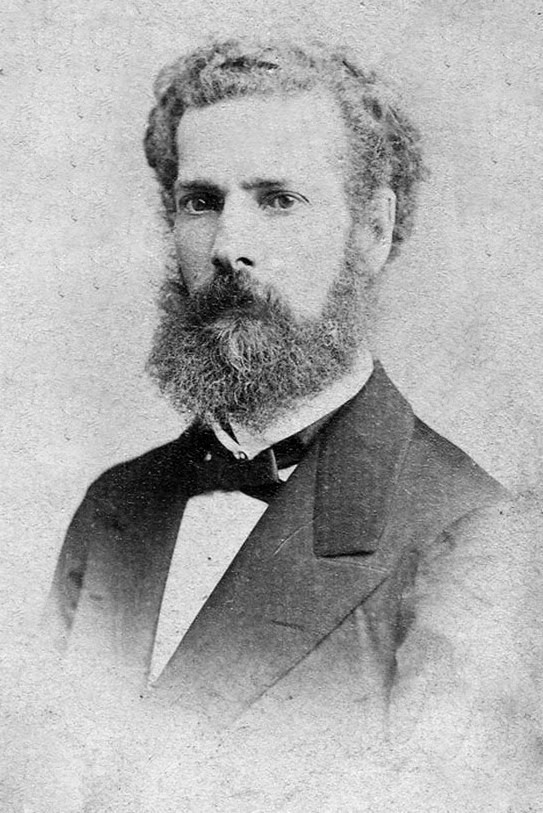

José María Samper. Cultura Banco de la República de Colombia.

Mucho se ha escrito sobre los itinerarios y recorridos de británicos, entre los que había míticos nombres como los de los pintores David Roberts o John Frederick Lewis; estadounidenses como Washington Irving, quien abrió el camino a artistas como Samuel Colman o John Singer Sargent, y franceses como Gautier, Merimée o Matisse. La lista de todos estos artífices, que pintaron o relataron sus experiencias de viaje, se ha ido engrosando en los últimos años con especial atención a los recorridos realizados por mujeres artistas y escritoras.

No obstante, la visión de los viajeros procedentes de Iberoamérica ha recibido menos atención, a pesar de que numerosos artistas y visitantes de esta región comenzaron a llegar a España hacia finales del siglo XIX buscando reconocer y afianzar valores culturales compartidos. Aunque los motivos de su viaje variaban, persistía el interés por conocer el pasado andalusí.

La mirada de estos viajeros y viajeras de habla hispana, provenientes del mundo de la literatura, de la política o el arte, establecen unas interacciones con nuestra tierra diferentes debido, entre otras cosas, al propio pasado histórico que nos vincula a los españoles con los latinoamericanos y que determinó las relaciones políticas y culturales que se llevarán a cabo entre España e Iberoamérica a partir de las independencias.

El primer contacto para casi todos ellos fue Madrid. De ahí viajaban a diferentes puntos: Asturias, Galicia, Toledo, Mallorca, Barcelona, Valencia y, cómo no, Andalucía. Este último se consagró como un destino imprescindible de conocimiento y fuente de material literario y artístico, preferentemente Sevilla, Granada y Córdoba, como ya se ha indicado. El resultado de dicho flujo migratorio fueron numerosos testimonios de estos viajes en textos y pinturas que configuraron un álbum de imágenes del sur de España con temas ya difundidos durante el Romanticismo, aunque desde propuestas plásticas renovadas.

Aquí quiero centrarme sobre todo en los artistas colombianos. Entre los primeros en llegar debemos mencionar a Joaquín Acosta, quien en su segundo viaje a Europa, entre 1845 y 1849, incluyó una visita a España. Sus impresiones fueron publicadas en Diario de Francia y España, libro en el que narró el inicio de su travesía, describió los lugares que visitó y registró, minuciosamente, los gastos de su viaje. En su recorrido por España pasó por Barcelona, Alicante, Valencia, Granada, Almería y Sevilla.

A Joaquín Acosta le siguieron su hija Soledad Acosta (1833-1913) y su yerno, José María Samper (1828-1888). El matrimonio visitó España en dos ocasiones, en 1859 y 1892, con un margen de tiempo de 33 años entre ambas visitas. Es más, cuando Soledad Acosta de Samper realizó el segundo viaje, su esposo ya había fallecido.

Detengámonos primero en el caso de José María Samper, escritor, periodista y político, que realizó un largo viaje por Europa, llegando a Andalucía en la primavera de 1859. El relato de su experiencia se publicó con el título Viajes de un colombiano en Europa (París: Imprenta de E. Thunot y Cª, 1862).

A Samper le ocurre lo mismo que a la mayoría de artistas viajeros: cuando se enfrentan con el posible valor literario de su obra, justifican de antemano sus limitaciones al no considerarse escritores, lo que les permite, sin tapujos, citar otros textos o incluso copiar a otros, ya sea a través de referencias noveladas o de datos científicos. De esta forma se liberan de la obligatoriedad de escribir un texto fi dedigno y pautado de su viaje, y en vez de eso se centran en aquello que consideran de su interés, eludiendo la responsabilidad de redacción de una guía total o de una descripción más pormenorizada. Incluso añaden alguna nota culta que les permite exhibir los autores conocidos y las lecturas previas al viaje.

Sin embargo, para el caso de José María Samper, como atestiguan sus comentarios sobre la Alhambra, también encontramos impresiones llenas de calificativos estéticos, descripciones románticas y precisiones de detalle en relación con la decoración. Suntuosidad, capricho, riqueza o refinamiento pintoresco son epítetos constantes. No faltan las referencias de admiración a la utilización del mármol, yeserías, azulejos o labores en madera, así como a la función del agua y la vegetación, lo que le lleva a sospechar, incluso, la presencia de activas hadas, por lo inigualable de los trabajos en la construcción de los patios de Arrayanes y Leones, igual que en las estancias que los rodean. Tampoco faltan las leyendas referidas a las historias escritas o contadas por los acompañantes y pseudoguías del conjunto.

En la conclusión de su visita nos ofrece su punto de vista más personal e interesante, mezclando razón y romanticismo:

"Pero hay una cosa singular en la Alhambra, y es que engaña de todos modos, produciendo diversas impresiones, según las visitas que se le hacen y el estado de espíritu del extranjero. El que no ha leído nada sobre la Alhambra se maravilla al verla. El que ha leído las descripciones de Washington Irving, Teófilo Gautier y otros escritores, encuentra la realidad inferior, en el primer momento, y sale de la Alhambra bastante desilusionado. Pero si vuelve al día siguiente y mira todo aquello, y lo medita para adivinar el pasado que desapareció, se adquiere una idea mejor, y a cada visita se siente que la Alhambra crece en la imaginación y tiene más y más encantos."

Igual de interesante es la visita que 33 años después hará Soledad Acosta de Samper, cuando llega a España como representante del gobierno de Colombia para los actos conmemorativos del IV Centenario del Descubrimiento de América. Reconocida actualmente como una de las intelectuales más importantes de su época, destacó por su compromiso con la instrucción pública y con la formación de las mujeres, lo que podemos apreciar tanto en sus escritos como en los periódicos que fundó y dirigió. Sus impresiones e itinerarios por España serán publicados en dos volúmenes con el título de Viaje a España en 1892 (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1893; e, Imprenta La Luz, 1894).

En la prosa de Acosta de Samper hay que destacar sus enormes conocimientos históricos y su capacidad didáctica, algo que se percibe continuamente a lo largo de la lectura de sus escritos. Pero la autora, siempre atenta a esa objetividad educativa, nos sorprende en ocasiones con comentarios que nos hablan de sus propias percepciones, cercanas a los códigos románticos. Por ejemplo, cuando a su paso por Córdoba contempla la maqsura (espacio reservado ante el muro de la quibla que indica la orientación de la mezquita hacia La Meca) y el mihrab (hornacina identificativa del muro de la quibla) de su mezquita nos dice: “…no hay persona ninguna, aún la más fría e indiferente, la más incapaz de comprender las bellezas del arte, que no se quede suspensa y admirada al penetrar en el sancta sanctorum de los musulmanes…”.

La visita a Granada, recogida en el segundo tomo de su obra, hay que entenderla como una opción personal al margen de los compromisos a los que estaba obligada por su condición de delegada oficial. No obstante, lo hace avalada con cartas de recomendación del presidente del gobierno de aquella fecha, Antonio Cánovas del Castillo, José María Samper. Cultura Banco de la República de Colombia. y del académico de la historia Antonio Sánchez Moguel, lo que propició que el alcalde de la ciudad, Manuel Tejeiro y Meléndez, se convirtiera en su cicerone durante la estancia. Esto le permitió, por ejemplo, una visita de lujo a la Alhambra acompañada del arquitecto restaurador Mariano Contreras, quien le explicó las restauraciones que se estaban llevando a cabo.

En la descripción de los palacios nazaríes, al igual que hacen otros viajeros, se siente limitada con su expresión literaria y recurre, cuando lo considera oportuno, a alguno de los autores citados. Dice:

"Llegamos al Patio de los Leones, tan celebrado por todos los viajeros de todas las épocas y razas. No podría describirlo: para hacerlo sería preciso poseer la elocuencia de los mejores poetas entre los que lo han cantado, y aun así no daría idea del encanto que aquella maravillosa construcción produce."

Ahora bien, Soledad Acosta conocía de primera mano la relación del viaje de su marido, además de las impresiones personales que le contaría a su regreso. Lo interesante, atendiendo a los diálogos entre España y Colombia, es la relación que ambos encuentran entre Granada y Nueva Granada. Así, cuando José María Samper está observando el paisaje visible desde la Torre de la Vela nos relata lo siguiente, apelando, entre otros, al parecido de Granada con la sabana de Bogotá, una afirmación que se repite en numerosos escritos ya desde el mismo momento de la fundación de la capital colombiana:

"Renuncio a la pretensión de revelar las hondas emociones que me dominaron durante la contemplación de aquel espectáculo admirable. Miré en derredor, dí un grito de supremo placer, me así del borde del altísimo bastión para no caer… y mudo, tembloroso, sin aliento, sentí una lágrima que se me escapaba como el más puro homenaje.... ¡Es que estaba mirando la imagen de mi Patria!

En efecto, habida consideración a las distancias y proporciones y a los pormenores característicos, nada hay que ofrezca tan rara semejanza en el conjunto como la Vega de Granada con sus serranías, vistas desde la Alhambra, y la llanura de Bogotá, circundada de cerros, contemplada desde las alturas de Monserrate. Razón tuvo el conquistador de mi patria para llamarla Nueva Granada, y aún darle a su capital el nombre de Santafé, en recuerdo de la villa de los reyes católicos (que se alcanza á ver desde la Alhambra) donde nació el atrevido Gonzalo Jiménez de Quesada."

Las mismas razones y un efecto similar nos aporta Soledad Acosta en su relato:

"Desde aquel magnífico terrado se alcanza a ver la ciudad de Granada, y a lo lejos los campos de la Vega, circundados por una cadena de cerros bajos. ¡Cuánta razón tuvo Gonzalo Jiménez de Quesada, exclamé, en comparar la Sabana de Bogotá con la Vega de Granada! La posición de la ciudad es idéntica, y a lo lejos la campiña es semejante a la llanura que se extiende al pie de la capital de Colombia; salvo que la ciudad europea, así como sus vegas, se hallan en escala más pequeña, y que si la ciudad andina es más extensa y sus horizontes mucho más grandes, los monumentos que de Granada se avistan son magníficos, y la multitud de estos y la estrechez de sus calles es mucho mayor. Además, la vegetación, los enormes árboles de las alamedas, los numerosos jardines, son cien veces más bellos que los bogotanos."

En el espíritu de ambos escritores y viajeros se mezcla la necesidad de reconocer las raíces de su propia cultura y país, en tanto que ellos representan una élite intelectual y social. Este reconocimiento, paisajístico en este caso, pero también cultural e histórico, será una constante en los relatos de casi todos los viajeros hispanoamericanos que nos visitan en la segunda mitad del siglo XIX. Estas historias van cimentando valores hispanos que se convertirán en propios de las identidades de las repúblicas americanas, con sus defensores y detractores, que tendrán un momento de encuentro positivo en la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929.

Aquellos relatos constituyen recuerdos de nuestro paisaje y de nuestra cultura española que, en el caso de Soledad Acosta, se materializan en su adiós a Granada: “…compramos un pequeño álbum de poesías y algunas fotografías de la Alhambra, las cuales, aunque bastante buenas, no pueden dar idea de aquella construcción indescriptible y única en España”.

Si interesantes son las percepciones de estos primeros viajeros colombianos citados, a los que podríamos unir otros nombres como Ricardo Olano (1874-1947), también lo serán las visiones de los artistas plásticos, cuya llegada está directamente relacionada con iniciativas culturales que desde principios del siglo XX buscarán estrechar las relaciones con Iberoamérica, como la autorización para participar con los mismos derechos y deberes que los españoles en los Concursos Nacionales de Escultura, Música, Literatura, Grabado, Arte Decorativo, Arquitectura y Pintura (1922), o desde 1924 en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. También vale la pena mencionar la institución del gobierno español de becas en España para estudiantes universitarios iberoamericanos (1921), con lo cual se favorecía la llegada de pintores y pintoras de origen colombiano como Miguel Díaz Vargas (1886-1956), o incluso las propias ayudas que establecieron las repúblicas iberoamericanas que también facilitaron la llegada a España.

Asimismo, no faltaron las formaciones en talleres de artistas españoles. Por ejemplo, el de Joaquín Sorolla acogió a Andrés Santamaría (1860-1945) y a Roberto Pizano (1896- 1929), y el de Julio Romero de Torres a Ricardo Gómez Campuzano (1891-1981).

En el viaje a Andalucía, una parada obligatoria para estos artistas era Granada, y de igual forma la visita a la Alhambra era ineludible, un destino con el que quedaron totalmente deslumbrados, como atestiguan las telas de Coroliano Leudo (1886-1957), quien se establece en España en 1912, procedente de México, para trabajar en escenografías, así como en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado en 1913. En el recorrido de Leudo por Andalucía destacan bellos paisajes urbanos de Granada, Sevilla y Cádiz, “en donde descolló con justificada razón dada su manera de pintar, cuidadosa, detallista y reposada, y sobre todo, su manifiesta habilidad para el dibujo”.

Tras Leudo, llegaron otros compatriotas ya mencionados, como Ricardo Gómez Campuzano y Roberto Pizano (1896-1929), así como Domingo Otero (1888-1948), Margarita Holguín (1875-1959), Eugenio Zerda (1879-1945) y Pedro Alcántara Quijano (1878-1953).

Gómez Campuzano viajó en varias ocasiones a España desde su primer contacto en 1916. Entre 1921 y 1926 disfrutó de una beca en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, lo que le permitió inscribirse en el sistema artístico español. Así lo muestran las telas presentadas en la exposición nacional de Bellas Artes de 1926, entre las cuales están Cecilia, Galleguita y Paisaje de otoño, y en los Salones de Otoño de 1922, 1924 y 1925.

Su actividad artística la compaginó con el puesto que, en 1922, le otorgó el Gobierno colombiano en la Cancillería del Consulado General de Madrid, hasta su regreso a Colombia en 1927. Muchos años después, en 1964, volvería de nuevo a España durante un año tomando apuntes. De esta etapa se conservan telas que nos remiten a espacios y paisajes de ciudades como Valencia, Benidorm, Guadalajara o Madrid.

En cuanto a Roberto Pizano, en 1913 viajó por primera vez a Europa y visitó Francia, Bélgica, Italia y España. Más tarde fue, igual que Gómez Campuzano, alumno de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, entre 1917 y 1920, a la vez se incorporó en el estudio de Joaquín Sorolla. Toda esa formación dio lugar a un conjunto de pinturas que manifiestan la influencia española como Interior de Iglesia Española o Aldeano español.

Tras una breve estadía en Colombia desde 1920, regresó en 1923 a Europa, y fue premiado con la medalla de oro por su obra Gitanas del Sacromonte. Esa tela nos remite directamente a su visita a Granada, que fue más extensa, en 1930, tras obtener otra beca, y nos muestra, además, el interés que tuvo por plasmar la diversidad regional española a través de la representación de mujeres, sin olvidar los paisajes y rincones urbanos: “pintó con deleite, enamorado más que de las grandes masas, de los pormenores poéticos del paisaje granadino”, apuntó el crítico colombiano Maximiliano Grillo en 1934.

Díaz Vargas regresó a Bogotá en 1932, tras casi siete años fuera de su país, estancia que también aprovechó para viajar a Francia e Italia. El aprendizaje de estos años constituyó una de las etapas más importantes del pintor, con un conjunto de obras cuyos asuntos remiten a Andalucía, especialmente a sus gentes. Díaz Vargas fue un gran retratista de gitanas y tipos populares, obras que pudo contemplar el público colombiano en la retrospectiva realizada en 1934 en Bogotá, tras la vuelta a su país.

El repertorio de viajeros y viajeras y artistas analizados aquí es un pequeño recorte de un proyecto de investigación que ya presenta resultados importantes. Aunque la historiografía tradicional y los estudios concretos de muchos creadores han puesto el acento en las estancias formativas en París o Roma, Madrid como epicentro, lo cierto es que las ciudades andaluzas, especialmente Granada, en vez de solo ser rutas de conocimiento, como lo dicen muchos de estos estudios, fueron en realidad otro itinerario alternativo y sugerente de formación y especialización artística. La cartografía de estos sitios configura un panorama amplio, con muchas cuestiones todavía por resolver, pero que sin lugar a dudas posibilita nuevas miradas sobre las trayectorias de los artistas y las artistas tratadas aquí, así como sobre el propio imaginario que se tejió de Andalucía a través de plumas y pinceles.

ACERCA DEL AUTOR

(IBIZA, 1982). Profesora titular de historia del arte de la Universidad de Granada. En la actualidad es directora del Seminario de Estudios Latinoamericanos de la misma institución y vicedecana de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre sus últimas publicaciones destacan Mujeres artistas en México. Las generaciones del exilio español (Trea, 2022) o la coordinación de Viajes y artistas desde América a Andalucía entre dos siglos (XIX - XX) (Iberoamericana Vervuert, 2023), junto a Rafael López Guzmán.