La mujer clandestina

Una entrevista con Lucía Topolansky

Es un nefasto lugar común decir que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, sobre todo al hablar de personajes como Lucía Topolansky, la senadora más votada del Uruguay, la primera vicepresidenta del mismo país y una de las protagonistas centrales del Movimiento Tupamaro, en el que militó junto a su esposo Pepe Mujica, sin rezagos ni sombras arrojadas sobre su papel cardinal en la política uruguaya. Una

mujer y su esposo viajan a las afueras de Montevideo para evidenciar en esta entrevista la lucidez, el tino y el vigor que tienen las palabras de Lucía.

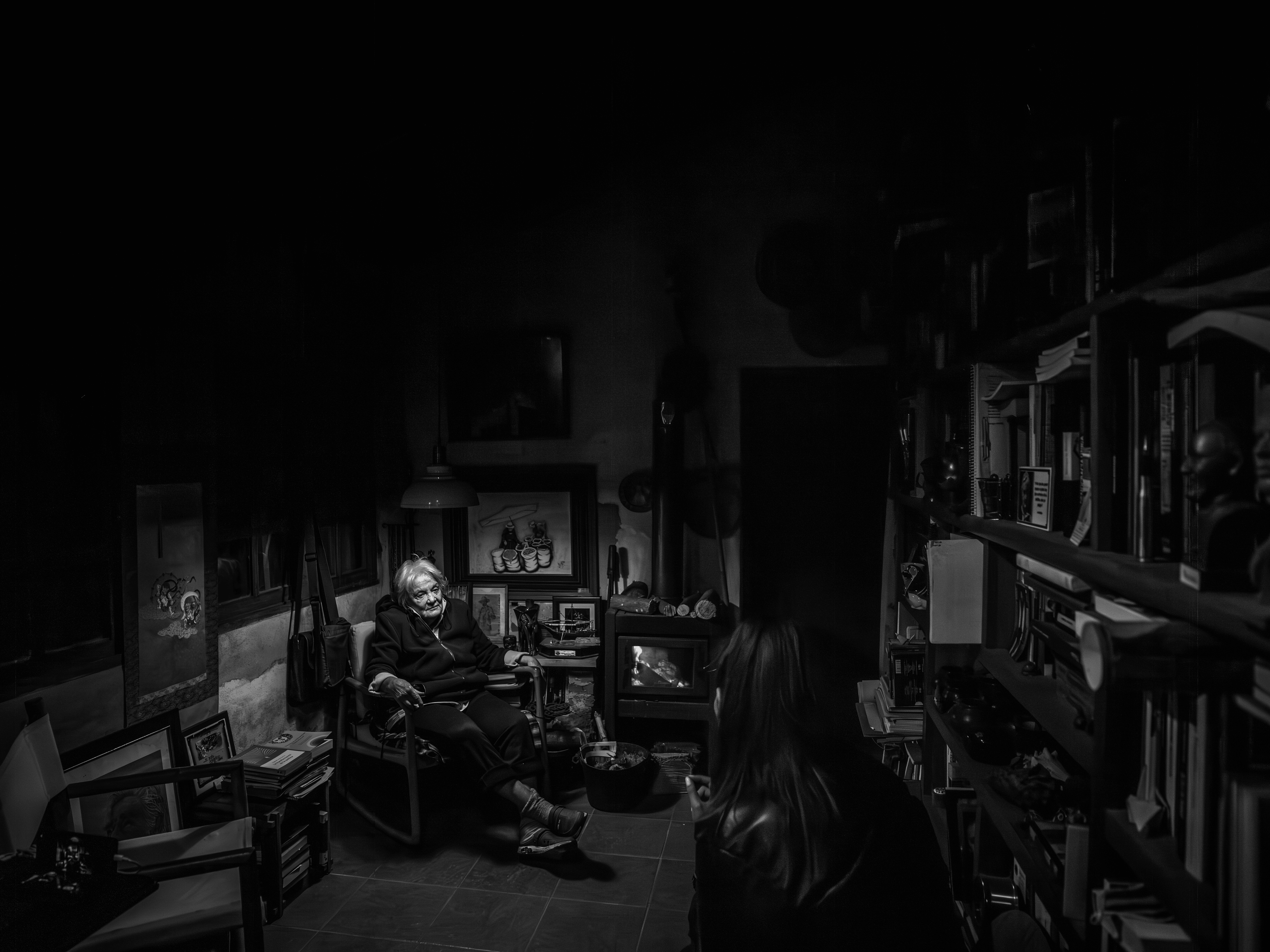

Fotografías por Camilo Matiz

POR Juliana Arias

Fotografía por Camilo Matiz

Hay años de años. Años en los que uno encuentra y años en los que uno pierde. A veces pequeñas cosas. Esta vez había sido algo tan grande que en el proceso de perderlo me perdí yo también. Y como todo buen perdido, andaba alerta ante cualquier señal que pudiera encauzarme. En esa torpe búsqueda estaba pasando por un momento de afición a la lectura de quotes. Me había apegado a la extraña manía de comprar libros que abstrajeran lo magro del pensamiento de las mentes más brillantes. Al final, creo que me daba la sensación de estar hablando con ellos. Tener una pregunta y recibir una frase como respuesta era lo más parecido a conversar con un sabio.

Uno de los libros que compré por esa época fue José Mujica en sus palabras de Darío Klein y Enrique J. Morás, una especie de libro misceláneo de las ideas de Pepe Mujica resumido en citas cortas y dividido por temáticas. En medio de esa lectura fragmentada, interrumpida y apenas hilada por mis propias elucubraciones, encontré el conejo blanco. Un nombre se repetía entre anécdota y anécdota, uno que yo ya conocía, pero sobre el que nunca me había detenido a pensar. ¿Por qué no lo había hecho? ¿Por qué no me había detenido a pensar en por qué no pensar? El nombre era el de Lucía Topolansky: tupamara antes que Pepe, la senadora más votada del país y la primera vicepresidenta del Uruguay. Una mujer bella que había cambiado la armonía de su casa por defender sus ideas, sin arrepentimiento alguno, que había decidido no tener hijos, no casarse y, sobre todo, no perderse a sí misma, a pesar de la avasalladora figura que la había acompañado como pareja por más de treinta años. Lucía había encontrado su propio sentido, sus propias luchas, sus propias ideas, su propia identidad, todo esto habiendo nacido mujer en el año 1944. Yo quería desesperadamente hablar con ella, es decir, comprar un libro que contuviera sus pensamientos en corto. Despejé la mañana y salí a la cacería de este nuevo oráculo.

Empecé por las tradicionales librerías, luego compraventas, búsquedas en Internet, pero nada. Lucía solo aparecía como asterisco en la vida de Pepe, y entonces, en medio de mi confusión, yo también me empecé a sentir asterisco. Decidí que esta era una misión de doble vía: Lucía me iba a rescatar a mí del extravío y yo a ella del olvido. En medio de mi cacería desesperada, llegué a una de las librerías que frecuento en el barrio Quinta Camacho. Entré y sentí el olor a café y el silencio de los libros. Tal vez acá iba a encontrar algo. Un muy amable librero confirmó mis angustias: no había nada sobre Lucía, “pero si quieres podemos buscar en los libros de Pepe, a ver cuáles la mencionan”, me dijo. Debió ver la angustia en mi cara porque antes de que yo alcanzara a decir algo cambió de planes y me invitó a sentarme frente a un computador. Tecleó durante unos minutos: “Hay un libro, pero no se puede ordenar a Colombia”. Suspiré de esperanza, celebré con mi transitorio compañero de lucha y me levanté para irme. Alcancé a dar dos pasos antes de que un cliente, uno que no había estado tan distraído en sus asuntos como aparentaba, me interceptó: “¿Por qué buscás información sobre Lucía Topolansky?” ¡Increíble!, pensé. Este tipo es del sur. Entonces la pregunta era obvia: “¿Eres uruguayo?”. “Sí”, respondió. No lo podía creer, hay casi tres veces más habitantes en Bogotá que en todo el Uruguay, pero la vida lo había traído ahí, frente a mí (las cursilerías que piensa uno cuando anda necesitado de sentido).

Estaba a punto de proponerle un café cuando salió de su boca otra frase, un dagazo que soltó sin siquiera mirarme a la cara, mientras seguía rebuscando entre libros: “Eeehhhhh… no esperés mucho, no es una mujer muy inteligente; simplemente es la mujer de Pepe”. Yo me quedé por un segundo ahí mismo, sin decir nada, esperando nada. Finalmente le agradecí al librero, le solté una sonrisa venenosa a su cliente y salí con una nueva idea en la cabeza: tenía que ir hasta la famosa chacra y conocer a Lucía.

Lucía había dejado el Senado durante la pandemia, así que tal vez su correo gubernamental no estaba funcionando. Busqué en Internet, encontré otros tres correos, redacté dos párrafos tratando de sonar como alguien con quien ella quisiera entrevistarse y lo mandé. No quedaba sino esperar. Pocos días después llegó la respuesta, era Raquel, su asistente, y Lucía quería verme. Era cuestión de acordar fecha y hora: martes 17 de mayo de 2022 a las 4 p. m. en su casa. Una cita a la antigua.

Llegué a Montevideo con mi esposo; él me había sugerido acompañarme y hacer un registro fotográfico del viaje y de la entrevista. Camilo era el mejor fotógrafo al que podía aspirar y un aventurero que no quería quedarse por fuera. Le dije que podía venir a acompañarme siempre y cuando no hiciera preguntas. Nada de para qué ni por qué. En el fondo, no podía arriesgarme a no tener ninguna respuesta. Él aceptó y cumplió. No preguntó nada. No ha preguntado nada hasta hoy.

Llegamos el Día de la Madre. Un día antes de la entrevista y un día antes del arribo de Yakecan, un ciclón que puso la ciudad en alerta naranja. Yo no tenía ni idea de que este fenómeno acechaba, y tampoco sabía lo que implicaba. La ciudad estaba desolada, no por Yakecan, sino porque las familias estaban reunidas en sus casas maternas celebrando. Estábamos en un barrio de casas con antejardín y en cada uno se atiborraban los carros. Comimos carne, tomamos fotos y visitamos tiendas locales. Era un día de calor liviano, ese que se hace frío fácilmente con la brisa.

A la mañana siguiente me levanté a mirar por la ventana. La extraña y lodosa mezcla del Río de la Plata y el mar Atlántico que enmarca la ciudad ya anunciaba que Yakecan había llegado. Habíamos alquilado un pequeño Renault blanco que recibimos a tiempo en el hotel. En medio del viento furioso cargamos el baúl con los equipos de fotografía, y con esfuerzo, y a cuatro manos, finalmente logramos cerrar las puertas. Afuera, el ciclón hacía bambolear el carro y rugía como si se quejara de nuestra huida. Esa mañana había buscado en Internet qué significaba Yakecan: “el sonido del cielo” en tupi-guaraní.

El espectáculo del ciclón no terminaba ahí. El mar revuelto reventaba contra el filo de la ciudad y, furioso, se levantaba a quince metros para caer sobre las calles que bordean las ramblas por las que teníamos que manejar. Armados de limpiabrisas y calefacción, fuimos avanzando despacio. La experiencia de las enormes olas cayendo sobre el carro se fue transformando de aterradora a inspiradora.

Poco a poco, la ciudad y las olas se quedaron atrás. Nos empezamos a encontrar con fincas y sembrados, y después de algo como una hora, llegamos al desvío que teníamos que tomar. Entramos por un enorme cultivo de lechuga y paramos a tomar una foto. Como en un cuadro impresionista, un caballo avivato se había aprovechado de que los humanos estaban resguardados del viento para darse un banquete. El viento no parecía molestarle, no parecía siquiera advertirlo.

Un poco más adelante estaba la entrada. Frente una frágil talanquera, un vigilante preguntó por nuestros nombres y nos indicó dónde parquear. No tenía uniforme o protocolo aparente. Nos bajamos, recogimos los equipos de fotografía y dimos algunos pasos por un camino estrecho que el hombre señaló. Con el pelo revuelto y los dedos congelados me despedí de la idílica escena que me había imaginado para la entrevista. De caminar por el lote, ver los animales, el Volkswagen e incluso uno que otro vecino. De hablar con Lucía en la famosa banca de madera, con el sol calentando y el cielo azul. La realidad era un vendaval que nos hacía caminar encorvados. Levanté la mirada y al final del camino pude verla; Lucía había salido para recibirnos.

Entramos a una habitación de no más de cinco metros cuadrados. Tenía un pequeño comedor, tres sillas y un fogón de madera que toteaba y hacía que la temperatura fuera muy agradable. Nos saludamos y agradecimos por el tiempo. Lucía nos hizo entender que cada quien podía sentarse donde quisiera y acomodarse como pudiera. Cada quien a lo suyo. Una vez en mi silla, con mi cuaderno de notas abierto y la grabadora en rec, refugiados frente al fuego en esa pequeña sala llena de libros, sentí que el viento no estaba furioso y que no me había robado nada; todo lo contrario, había venido para acompañarnos, para que la sensación de intimidad del encuentro fuera aún más profunda, para que esa conversación se sintiera como una historia de carpa, de infancia, de abuelos.

De lo primero que nos habla Lucía es, por supuesto, de Uruguay, el gran amor de su vida. Mientras la oigo hablar, pienso que, de los países que conozco de Latinoamérica, Uruguay es el que se siente menos latinoamericano. No se siente tan folclórico, ni tan pobre. No se siente tan desigual, se sentía, más bien, como un país europeo. Como mucho, un país europeo pobre.

–La palabra “Uruguay” viene del guaraní. La nación guaraní terminó partida en cuatro porque nace aquí, sigue en Paraguay y en Brasil, y termina en Bolivia. Los jesuitas pasaron por escrito el guaraní, un idioma precioso. El resto de la población se conformó por inmigrantes centroeuropeos. Sobre todo españoles e italianos. Acá no hubo población negra, como no existían grandes plantaciones, y como el modo de producción ganadera no precisaba de la misma.

Si acaso, hubo un campesinado agrícola. En realidad, la población negra que se trajo llegó para el servicio doméstico, y tempranamente los liberaron.

»Uruguay siempre ha sido un país de avanzada. A principios de siglo tuvimos de presidente a José Batlle Ordóñez. Te estoy hablando de 1910-1912. Hubo dos presidencias de ese señor y, por ejemplo, fue el promotor de las ocho horas para el trabajador, de la previsión social, del divorcio para la mujer por su sola voluntad. Estaba preocupadísimo de que las mujeres estudiaran. Las familias no las querían mandar a la universidad porque era mixta, entonces dijo: “Igual tienen que estudiar, les hago una universidad para mujeres”. Estuvo un tiempo en el poder. Después de eso perdió vigencia, pero logró que las mujeres estudiaran. Más adelante vino el voto de la mujer. Este fue el primer país de toda América Latina que tuvo el voto de la mujer. La ley de la silla, que consistió en que la gente que trabajaba, digamos, como cajera, tuviera una silla para estar sentada. Luego el mundo entró en las guerras mundiales y nosotros fuimos proveedores de alimentos. Entonces, de la desgracia ajena, nos fue bien económicamente. Y todo eso desarrolló las capas medias con mucha fuerza: Uruguay es fundamentalmente capa media.

Y entonces empiezo a entender qué estoy haciendo ahí sentada. Más que las ideas de Lucía, que son muy importantes, yo quería entender su historia. Yo quería entender cómo una mujer cualquiera, de una familia cualquiera, en un lugar cualquiera, había llegado a creer tan profundamente en que tenía el deber, pero no solo el deber sino el poder, el derecho, de cambiar la historia. La suya y la de muchos otros.

–Cuando yo nací todavía no había terminado la guerra, la Segunda Guerra, y mis padres vivían en Alemania por razones laborales. Estaban haciendo un trabajo para el Estado uruguayo, y solo pudieron volver cuando Uruguay rompió relaciones con Alemania.

Lucía recuerda que desde ese momento hasta que tiene conciencia, ya en la primaria, la guerra se convirtió en un tema frecuente que le generaba preguntas. Preguntas inocentes, preguntas formuladas desde su mente infantil, pero preguntas, al final y al cabo.

–Estando en la primaria recuerdo los informativos que se pasaban en el cine, porque no había televisión. Veía la guerra de Corea, que me parecía una cosa lejanísima. La antípoda del mundo. Y en esos años hay un hecho que no se me olvidó más, que fue el siguiente: en Estados Unidos detuvieron a dos físicos, los esposos Rossemberg, y los acusaron de haber filtrado los secretos de la bomba atómica a la Unión Soviética. Estaba instalada la guerra fría. Entonces hubo todo un proceso y los mandaron a la silla eléctrica. Eso fue impactante. Yo iba a un colegio de hermanas, y con una de las monjas, los niños de mi clase decidimos escribir una carta a Truman pidiéndole que no los mataran. Había muchos movimientos que pedían esto porque [los Rossemberg] eran personas de ciencia. Y yo estaba convencida, porque para mí los niños eran lo más importante de todo el mundo, tenía esa idea estrafalaria de que si los niños le escribíamos, se iba a rendir el presidente de los Estados Unidos. Cuando después los mataron, no me olvidé nunca más de ello. Yo no sabía qué significaba realmente todo eso, pero era algo grave. Me daba cuenta de que era algo importante.

Lucía es una mujer que habla como si sus palabras no alcanzaran la velocidad de sus ideas y pocas veces completa las reflexiones. Además, se le nota que poco le gustan los sentimentalismos. Pero creo que, aun así, ese hecho fue el primero que le produjo la sensación de que vivía en un mundo injusto. En un mundo donde unos imponen arbitrariamente su voluntad sobre la de otros, un mundo en el que una muestra de poder puede ser más importante que una vida.

–Ya estando en segundo de liceo, íbamos los fines de semana a trabajar en lo que era la periferia de Montevideo. Los que se empezaba a asentar en esa época, año 58, eran gente que migraba del campo buscando oportunidades laborales en la ciudad y formó los primeros asentamientos periféricos. Organizábamos juegos con nuestros pares, con los que eran de nuestra edad. Entonces me planteé todas las preguntas: ¿por qué vivimos realidades distintas? ¿Qué pasa? El mundo no era como te lo habían pintado.

»Luego apareció todo ese movimiento de la Teología de la Liberación, que en Colombia estuvo liderado por Camilo Torres. Pero ocurría en todo lado. En Uruguay hubo un teólogo muy importante, José Luis Segundo, que formó en una iglesia una cosa que llamó “parroquia universitaria”, que era en realidad un lugar para la discusión política. Allí íbamos. De ahí, de esa vertiente, salió mucha gente que después estuvo ejerciendo la política desde la izquierda. Esa iglesia del tercer mundo trataba de dar una respuesta al drama latinoamericano. Discutíamos por qué existían esas diferencias sociales, la desigualdad.

»Así llegó la Revolución cubana, que pegó en toda la juventud latinoamericana. Nosotros no éramos ajenos a lo que pasaba y aquella epopeya del 26 de julio caló con el condimento de que el Che Guevara era rioplatense. Él hablaba un idioma que es más cercano a los uruguayos, porque la palabra “che” es un modismo que también usamos acá en Uruguay. Tomaba mate y le gustaba el mambo. Teníamos identidades por montones. Ese impacto instaló una discusión que no solo se dio en Uruguay: ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el camino para llegar lo más rápido posible a una liberación? Ahí lo discutimos, si era la vía electoral o la vía…

Lucía no completa la frase, sé que no la evade porque dejar frases incompletas es algo que ha hecho durante toda la conversación. Salta entre recuerdos e ideas. ¿Qué habría dicho si hubiera terminado?, ¿“armada”? Tal vez. Lo cierto es que en ese momento interrumpe la entrevista porque ve que Camilo ha dejado de tomar fotos por un momento y curiosea en la biblioteca. La biblioteca está atiborrada de cosas que parecen estar ahí de manera azarosa, entre esas había detectado el “balígrafo” de la paz de Colombia. Había partes en las que los libros se pegaban al techo con telarañas y otras que parecían más consultadas. Lucía señala dos figurillas de cerámica de no más de diez centímetros, una puesta al lado de la otra:

–No sé si viste que tengo a los dos argentinos juntos, al Papa y al Che. Los tengo juntos porque son argentinos y son buenos tipos los dos.

Lucía ríe de su propia gracia; tiene una risa contagiosa, jugosa, gruesa.

–Yo le doy mucha importancia al contexto. Se puede entender una lucha, una rebeldía, una posición cuando se entiende el contexto y la época. Hay un académico español, Eduardo Rey Tristán, que hizo una tesis para su licenciatura y estudió el movimiento tupamaro en un libro que tituló: A la vuelta de la esquina. Porque nosotros teníamos esa sensación de que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Nunca alguien nos interpretó tan bien.

Ella se queda pensando y yo también. Ella parece recordar, repasar el sueño que aquel hombre había interpretado tan bien y lo que había resultado de él. Yo pensaba en la siguiente pregunta: ¿tuviste miedo?

–Sí, uno tiene miedo muchas veces en la vida. El problema es si el miedo lo paraliza a uno o puede seguir. En las primeras movilizaciones estudiantiles a las que concurrí, en las que hubo incluso muertos, uno sentía miedo. Pero también sentía bronca, rebeldía, entonces al otro día iba de vuelta. El miedo lo rompen las causas. Y estar convencido de que la causa es justa.

Eso sí que esclarecía lo que le faltaba a tantos, lo que me falta a mí…

En ese momento recordé que estaba en la casa de un expresidente y una exvicepresidenta, por salir del paso de cargos y honores. ¿Cómo evitar la locura del poder? ¿Cómo mantenerse ahí, en esa chacra? ¿Cómo seguir necesitando poco, deseando solo lo necesario, llenando el espíritu solo de lo más simple?

–Si tú vives como piensas, vas a conservar lo que crees, pero si tú predicas algo y vives de otra manera, vas a terminar pensando de otra manera. Nosotros vivimos en esta casa que son estas tres piezas. No precisamos más. ¿Tenemos vocación de pobres? No. No queremos más tampoco. Yo suelo tener una disyuntiva sobre qué quiero gastar, y con frecuencia prefiero gastar en un libro. Pero todos los años, cuando llega fin de año, limpio. Limpio en el sentido simbólico mi biblioteca, y doy para las cuestiones escolares o las bibliotecas públicas. Los libros no están para acumular polvo. Me quedo con algunas cosas de esas que uno siempre relee. Como el Quijote, por ejemplo.

»En el período pasado renunció el vicepresidente de Uruguay y yo tuve que asumir la vicepresidencia. Yo no cambié nada en mi vida personal. Yo estuve convencida de que mi deber era apaciguar las aguas y recuperar la imagen del poder legislativo. Humildemente, creo que lo logré, pero no por cómo iba vestida. Lo logré porque me puse a trabajar de la mañana a la noche hasta que el barco se enderezó.

»Acá hay una casa presidencial como en muchos países, pero cuando Pepe entró a la presidencia, nosotros entendimos que somos parte del pueblo, del pueblo medio. Nos quedamos viviendo en este que es un barrio de chacareros. De gente que produce hortalizas, frutas, pollos, huevos. Muchos quedaron emocionados porque era la primera vez que un presidente vivía en el barrio. Hubieran votado o no a Pepe, eso era secundario. Esos gestos, que son pequeños para el mundo, son muy importantes para la gente común.

Y entonces siento el compromiso, tal vez lambón, de decirle que los gestos no han sido pequeños para el mundo. Han sido grandes para todos. Y aprovecho que el nombre de Pepe aparece por primera vez en la conversación para empezar a preguntarle por las dificultades de ser una mujer bella, con aspiraciones políticas propias, con ideales de lucha social propios, pero arropada por una figura tan enorme como la de Pepe.

Cuando menciono el tema de su belleza, Lucía deja de mirarme a los ojos y se ríe bajo. Es evidente que la incomodo, pero también alcanzo a percibir algo de vanidad. Creo que en este punto vale la pena anotar que lo de su belleza es algo que había leído en varios artículos mientras me preparaba para la entrevista. Lo mencionaban casi siempre en las noticias sobre su captura. La prensa se preguntaba por qué, siendo tan bella, una mujer tomaría la decisión de ser revolucionaria. Como si la ausencia de belleza fuera una condición para las ideas. Como si las ideas, para las mujeres, fueran un plan de contingencia en casos de carente belleza. O como si las mujeres bellas no tuvieran derecho a las ideas.

–Mirá, yo tuve cierta notoriedad porque trabajaba vinculada a un banco importante en el Uruguay, un banco de la cadena Rockefeller. Entonces, cuando había ingresado a ese banco me habían planteado una tarea administrativa, pero me di cuenta de que se trataba de toda una contabilidad clandestina del banco, una evasión. ¡Y con lo poco que yo sabía de contabilidad! Si hubiera sabido más me hubiera enterado de más cosas. Así que yo me hice la pregunta: ¿qué hago? Me puedo ir corriendo de acá y que se arreglen otros con el tema, pero esto va a seguir. Podría ir a un juez, pero me iba a decir “traeme las pruebas” y lo más probable es que lo mío ni contara. Pero como en ese momento yo me vinculé con el Movimiento Tupamaro, nosotros hicimos una acción de denuncia.

Ese es el momento en que tú tienes que pasar a la clandestinidad.

–Claro, pero también cayó un ministro.

Y entonces vuelvo a pensar en el hombre de la librería y sus afirmaciones estólidas. Pero en realidad, más que pensar en él, pienso en mí. En mi permanente chequeo de quién soy, de seguir siendo, en mi capacidad de conservar y cultivar ideas propias. Palabras más o palabras menos, le pregunto a Lucía si cree que la gente la ve como un subproducto de Pepe.

–Sí, puede haber gente que tenga esa percepción, no digo que no. Pero los que son más sensatos no pueden decir nada, porque cuando yo renuncio al Senado, todos los senadores, de todos los partidos, me despidieron con palabras amigables… y no protocolarias. Yo renuncié porque durante la parte fuerte de la pandemia, los últimos dos años, no pude hacer el trabajo como yo quería, como lo venía haciendo, que era siempre estar en el lugar de los hechos.

Me sorprende su tranquilidad, su seguridad. Debo confesar que por momentos me pregunto si había en esa respuesta algo de resignación, de aceptación por la idea de que era apropiado, natural, que Pepe tuviera ese protagonismo sobre ella. Lucía continúa.

–Siempre trabajé con un despacho de puertas abiertas, escuchando a todo el mundo, pudiera o no dar soluciones, en el entendido de que representar era una cosa muy difícil y que la democracia empieza por escuchar, por la oreja. Tener un puesto sin poder cumplir no era bueno. No le estaba rindiendo a mis representados y eso era lo que me estaba afligiendo. Sin embargo, todo el mundo me reconoció porque yo siempre fui una persona de diálogo y de componenda. De perfil bajo, pero de componenda. Yo no fui a la última sesión en la que estuve. Preferí no ir. Yo mandé mi carta de renuncia a los funcionarios que habían trabajado conmigo. Y a la gente común realmente que lo valoró. Ahora… nunca hay unanimidad, y si aparece unanimidad, sospechá, porque eso es raro.

En la última parte de su respuesta siento una energía diferente. La siento defenderse, puedo notar en su voz alguna necesidad de reafirmación. Me conmueve, era injusto, como tantas cosas por las que ella misma lleva luchando por más de 40 años. Injustas. Pero Lucía, como me lo había dicho, tiene un gran escudo. Ella perseguía ideas más importantes que Pepe, que ella misma, que yo y, por supuesto, que el caballero de la librería. En ese momento pude dejar de pensar en él.

Siguiendo la misma línea de tantas preguntas que nos afligen a las mujeres, a veces en silencio y a veces en el escándalo, le pregunto por la decisión de no tener hijos. ¿Cómo la hace sentir esto ahora que puede verlo en retrospectiva?

–Yo quiero ser libre de toda atadura, desde hace mucho lo he querido. Al día siguiente de salir [de la cárcel] buscamos un lugar para reunir a los compañeros y poder seguir militando. Nos cedieron el convento de los capuchinos, así que yo no estaba para elucubraciones filosóficas. Vendrían o no vendrían. Creo que en la vida uno va enfrentándose a decisiones, caminos que se bifurcan, y va tomando decisiones y… ya está. No me aflige, porque yo tengo una causa para vivir, algo que es muy poderoso.

Ahora Lucía conecta la idea de los hijos con la del matrimonio, supongo que por las mismas razones por las que tantas tendemos a hacerlo, porque así siempre ha sido; y me explica cómo fue el suyo con Pepe. Se nota que le divierte mucho la forma en que pasó. A mí también me divierte y, aunque no lo veo, oigo la risa de Camilo entre el ruido de las gotas de lluvia que golpean la ventana.

–Un día, cuando estaba cerca la posibilidad de que Pepe fuera presidente, él decidió casarse, pero preciso estaba en la televisión y se lo anunció al periodista. Yo estaba viendo y digo “¡¿Y esto, qué es?!”. Así que nos casamos ahí, en la cocina, solo con los vecinos de acá, porque si no hubiera sido poco íntimo.

Lucía se para para revisar que la estufa siga encendida y le pone algunos trozos de madera. La llama se reaviva y ella vuelve a su lugar. Eso me hace pensar sobre la vida en el campo que Lucía y Pepe escogieron desde el momento en que salieron de prisión y se reencontraron.

–La gente dice que en el campo hay soledad, pero es mentira: si sabés escuchar la naturaleza, entiendes que hay mil cosas que están sucediendo al mismo tiempo. El problema es que la civilización en la que vivimos propone como eje el consumir y tener; y lo asocia con la felicidad, pero eso es un error. Los aimaras, un pueblo indígena en Bolivia, dicen esto: “Pobre es el que no tiene comunidad”, porque la comunidad es la que te da la razón de ser.

Y es que Pepe y Lucía han logrado una particular comunidad ahí, en ese pedazo de tierra suya.

–Ellos [dice Lucía señalando hacia el lugar del que nosotros habíamos llegado, refiriéndose a la familia que vive hacia ese lado del lote] se habían quedado sin trabajo y les ofrecimos que pudieran hacer algo. Su hija menor nació acá. Otros que están en el fondo [señala a sus espaldas] también vivían en un barrio difícil, peligroso, no podían progresar y se devolvieron.

El que está en el fondo, el muchacho, es enfermero; como Pepe alguna vez estuvo internado, lo conocimos ahí en el hospital, y después él, como era del interior y le gustaba vivir en zona rural, se vino con su familia y el hijo se casó y armó otra casa en el costado.

Y nosotros hicimos una escuela que está ahí en frente. Todo esto lo vamos a dejar para cuestiones públicas. Cuando no estemos nosotros, queremos que queden viviendo las familias que están viviendo allí, pero que se utilice para la escuela o para lo que el municipio precise, porque no creemos en la herencia, después empiezan los líos y se parte todo.

No quise profundizar en ese asunto de herencias, que es siempre tan espinoso. En lo que sí me hizo pensar fue en el perdón. En cómo las personas nos adentramos tan profundamente en el laberinto de nuestras razones y amarguras; cómo nos arrojamos tan de lleno hacia nuestros rencores y dolores que cuando miramos para atrás ya es imposible encontrar la salida. Lucía parece liviana, llena de cicatrices, pero cómoda, en paz.

–No es ojo por ojo, diente por diente. El que tuvo más claro esto fue Mandela, que después de 27 años de cárcel planteó la justicia restaurativa. Yo no tengo ningún problema en hablar con los militares, no tengo esa cuestión de la venganza. Además, toda esa gente tiene familia, yo estuve presa con muchos de ellos. El ser humano no es alguien que nazca para la venganza.

Y Mandela, sin duda, es un ejemplo para todos, de una u otra manera, pero en este punto siento la responsabilidad de anotar que Lucía estuvo trece años en prisión, en condiciones que no siempre fueron buenas o siquiera humanas. Y al otro día, al otro día de salir de su encierro, estaba de vuelta a la lucha. Eso sí que es certeza.

Ya cerrando la conversación, no pude evitar hacer una de esas preguntas absurdas: ¿de qué se trata todo esto, Lucía? La vida… ¿de qué va?

–Y bueno… En este mundo, si no sos exitoso, lindo y rico, parece que ni servís para nada. Por eso yo siempre trato de bucear en el potencial que hay en la gente, creo que por ahí empieza la política. En este tiempo de pandemia se vio el egoísmo brutal de no dar el acceso a la vacuna a una cantidad de gente que no iba a acceder si no se le daba gratis. Y así pasó. No hay una gobernanza mundial, el mundo se globalizó, pero el gobierno es el mercado.

Entonces llegamos a otro momento de quotes, lo que me había hecho atravesar el continente:

–Qué hacemos para que todos los 7 mil millones de personas que hay en este momento, y los que vendrán, podamos tener un lugar en este mundo. Creo que el mundo se tiene que empezar a hacer esa pregunta. Son épocas que yo no voy a ver a cabalidad por la edad que tengo, pero me doy cuenta…

Recogemos los equipos con tranquilidad mientras seguimos conversando nimiedades. Lucía nos cuenta qué cultivos tienen (“un poco de flores, plantas, y después tenemos verduras: tomate, ahora hay morrones –creo que ustedes le dicen 'pimiento' a eso–. También plantamos verdura de hoja, como la alfalfa, y los nogales”). Yo aprovecho para acusar al caballo de la entrada de estarse comiendo las lechugas, pero Lucía ni siquiera se detiene en mi comentario. Sigue enumerando los cultivos y cierra con girasoles. Luego nos habla de cómo se dividen el trabajo con el resto de la comunidad y menciona por los lados las contradicciones que empiezan a presentarse entre la edad y el trabajo de campo. Finalmente, empacamos todo, y estamos abrigados y listos para enfrentar la intemperie. Cuando salimos de la casa, el viento soplaba más fuerte que cuando llegamos. No sé si me abucheaba o me celebraba. En todo caso, le di un abrazo de despedida a Lucía, le di las gracias al viento por ser tan obvia metáfora de lo que estaba viviendo y me fui.

Regresamos al hotel en silencio, cada quien en sus pensamientos. Lo bueno de los finales es que dejan un vacío que tenemos que llenar recordando, repasando, completando. Los finales son nostálgicos, pero nos obligan a aprender. Y fue en ese trayecto de vuelta, ya sin tareas, sin cronogramas ni expectativas, que entendí: Lucía no necesitaba ser rescatada del olvido. Lucía no era una mujer olvidada o eclipsada. Lucía era una mujer silenciosa, que desconfiaba de la exposición pública, que prefería verse solo como reflejo en los otros, en los resultados de sus acciones, en los cambios que esas acciones buscaban. Lucía era una mujer más de certezas que de reflexiones. Más de silencio que de discursos. Lucía seguía siendo, y tal vez sería siempre, una mujer clandestina.

Al otro día me levanté y miré por la misma ventana. El cielo estaba azul, Yakecan se había ido. Algunos trabajadores recogían árboles caídos y barrían las hojas. El mar todavía se veía agitado. Las calles estaban de nuevo llenas de gente y por un momento me quedé ahí, viéndolos pasar… esa gente de la que Lucía nos había hablado, esa que la había llenado de sentido y por la que al mismo tiempo había sacrificado tanto. Y entonces deseé algún día poder contarle que a mí también me había ayudado a encontrar “un lugar en este mundo”.

ACERCA DEL AUTOR

Comunicadora social, productora de cine y televisión y cazadora de historias. Estudió en el conservatorio en producción de la Escuela de Cine de Nueva York, y actualmente es directora de contenidos para una productora internacional.