Mi padre cantaba canciones de despecho

Recibir las cenizas del padre ausente en medio de una pandemia no es la escena entrañable que una mujer alguna vez imaginó.

POR Lina Céspedes

© isabella viracachá

Vi su nombre en la pantalla del celular. Por unos segundos pensé que era la llamada que había estado esperando por varias semanas. Después procuré controlar mis expectativas y me dije que el motivo de la llamada de mi medio hermano podía deberse a cualquier otra cosa. Quizá quería contarme que no había recibido noticias aún, pero que estaba pendiente. Contesté con mi mejor voz, una amalgama de vocales y consonantes de finales siseados marcada por una extraña mezcla de entusiasmo y superioridad. Su voz era apresurada, y con frases cortas me dijo que lo acababan de llamar para avisarle que ya podíamos pasar a recogerlo. A renglón seguido me dio la dirección y yo me despedí asegurándole varias veces que allá nos veíamos. Tenía miedo, mucho miedo de que no me esperara, de llegar allá y no encontrarlo. Al fin y al cabo llevaba muchos días anticipando esta noticia y la sola idea de perder la oportunidad de estar allá para recogerlo se me hacía insoportable. En mi mente, estar allá era la única forma de seguir adelante.

Pasé la mano izquierda por la fila de pantalones colgados y escogí unos negros que sabía que me quedaban algo grandes. Tras un mes de encierro obligatorio debido a la pandemia tenía claro que mi cuerpo cargaba unos kilos de más y que mi cintura iba a resentir una pretina que no fuera elástica como la de las pijamas y sudaderas que ahora eran parte de mi atuendo diario. Después tomé una camisa y le pregunté a mi esposa qué chaqueta ponerme. Sentía algo de emoción al estar vistiéndome con estas prendas de nuevo. Era un cambio en la rutina y una preparación para esa ceremonia que avistaba como una tabla de salvación. Me miré al espejo y recordé que a él le gustaba verme emperifollada con aretes, maquillaje, tacones y demás. Mis ganas de complacerlo no llegaban a tanto, pues ni tacones ni medias veladas tenían lugar en mi armario, así que me puse unos aretes y me calcé un anillo en cada mano mientras me despedía de los habitantes del reino humano y animal de mi apartamento.

Tomé la avenida Caracas hacia el norte y le marqué a una de mis hermanas. Le conté que finalmente habían llamado a nuestro medio hermano para informarle dónde podíamos recogerlo. Ella, con voz apesadumbrada, dijo que le gustaría ir conmigo, pero que con las restricciones de movilidad impuestas por la alcaldía era mejor no aventurarse, pues ir le implicaría atravesar la ciudad.

Colgamos y puse mi banda sonora del momento: “Running to the Sea” de Röyksopp. La ciudad era una oda a la soledad y a la ruina. De calle en calle, con pocos semáforos en rojo, pude avizorar un futuro sin humanos y de construcciones en decadencia adornadas por bolsas y botellas de plástico dando tumbos sin ton ni son. Subí el volumen hasta que las puertas mal ajustadas comenzaron a retumbar y canté una y otra vez la misma canción, haciendo énfasis en ese momento en que la Sundfør dice: “And the river flows beneath your skin / like savage horses kept within / and all is wasted in the sand / like breaking diamonds with your hand”. Lloré. Esa canción me hacía pensar en él, me hacía llorar. En realidad, nunca supe por qué decidí asociarlo con esa canción. Seguro fue la casualidad. Como siempre me sucede, oigo una canción, me gusta, la pongo mil veces, luego llega la llamada o pasa algo y, como un imán, suceso y canción se atraen y quedan unidos de esa forma en mi memoria, como la banda sonora que le da atmósfera a una parte de mi existencia.

Estacioné el carro sobre la calle y me bajé a averiguar por dónde entrar a recogerlo. Ni siquiera hice el esfuerzo de mirar los otros carros, pues no tenía idea de qué carro manejaba mi medio hermano. Apenas di unos pasos y un señor con un vestido de dos piezas de paño negro me abordó. Me dijo que no podía dejar el carro ahí y yo le respondí que venía a recoger las cenizas de mi padre, como si eso me diera el derecho para botarlo donde quisiera. Otro hombre, vestido idénticamente, se acercó a él y le dijo que no había problema, pues yo no me iba a demorar.

–¿Cierto?

Yo asentí y seguí caminando hacia la puerta de entrada a la funeraria, pero él me atajó y me señaló el garaje. Me explicó que por la pandemia estaban atendiendo de esa forma. Mientras balbuceaba unas palabras de agradecimiento, me encaminé hacia el sitio indicado. Al fondo avizoré la espalda de mi medio hermano y detrás de él dos mujeres que podía adivinar vestidas con trajes enterizos de color azul diseñados para el manejo de residuos peligros.

Nos saludamos de beso en la mejilla dejando de lado ese nuevo protocolo de mínimo contacto físico con otras personas, que con dificultad tratábamos de incorporar en nuestros escasos escenarios de socialización. Por supuesto, las mujeres en sus trajes de ciencia ficción nos regalaron una mirada de desaprobación, la cual solo se vio interrumpida por su necesidad de confirmar la cédula del difunto. Al rato, una de ellas desapareció dentro de la edificación para volver unos minutos después con una bolsa dentro de la cual se adivinaba una urna. Mi hermano la recibió y me la entregó para poder sentarse a firmar la constancia de entrega. Yo la recibí con estupefacción. No era para menos. Esa pequeña caja representaba más de ochenta años de vida, un nombre y una historia que me trajo tanto felicidad como desengaños y sorpresas de variado talante y envergadura. Una de ellas, tan agridulce que difícilmente su sabor se había desvanecido con los años, estaba a mi lado estampando su firma para poder irnos de ahí.

Justo cuando estaba concentrada en las sensaciones que la urna me brindaba, el peso en mis manos, el inadecuado envoltorio que no hacía sino subrayar la trivialidad de la muerte, escuché a una de las mujeres preguntarle a la otra por un papel, el de la cremación en los hornos del Distrito o algo así. Alcé la mirada y vi la expresión de desconcierto en la cara de mi medio hermano. Una le decía a la otra que ni idea, que el famoso papel no estaba, que quién sabe, que había que ubicarlo, hasta que nos miraron a los dos y nos indicaron que debía estar dentro de la urna. La de la izquierda apuntaba con su índice insistente a la caja que yo tenía en mis manos.

–Ni por el putas meto la mano ahí –sentenció mi medio hermano.

Yo sonreí a medias y les dije que me pasaran un par de guantes, que no había lío, y las miré con desdén. Su resistencia a lidiar con las ridiculeces de la muerte me provocó desprecio. Ya me había hecho a la idea de que iba a ser difícil encontrar algún consuelo asociado al ritual de la entrega de cenizas de mi padre cuando me topé con sus vestimentas y su encarnado esmero de tecnócratas anotando cédulas y grapando hojas en un garaje de una funeraria, pero me costó tragarme la noción de que estas mujeres tenían miedo o asco de entrar en contacto con los restos de un muerto. Su falta de profesionalismo era el último brochazo que desdibujaba de manera definitiva los pocos rasgos reconocibles de un ceremonial que tantas veces había ensayado a través de las muertes de otros menos cercanos y de la imaginada escena dramática que en varias ocasiones había ambientado en mi mente para la despedida definitiva de mi padre. No puedo negar que en mi adolescencia y adultez temprana me entregué sin miramientos a darle forma a ese ensueño en el que nos encontrábamos finalmente con su otra familia alrededor de su cajón, todos vestidos de negro y con una dignidad arropada de sufrimiento sin lágrimas. Implicaba una gran devoción por los detalles mantener el tono de la secuencia imaginada, pues la línea que la separaba de una mala telenovela mexicana era bastante delgada. Ahora, ni gran obra dramática ni cliché enlatado para televisión, solo un territorio inexplorado de vida y muerte en el que la ocurrencia de mi padre de morirse en una pandemia conjugada con la impericia de estas mujeres me arrojaba a un escenario inexplorado, sin guion preestablecido.

Cuando menos pensé, ya no tenía la urna en mis manos. Una de estas mujeres de azul se la había llevado para volver triunfante al rato con el mentado papel y devolvernos nuestro paquete con tan poca solemnidad que estaba segura de que el domiciliario de las pizzas lo hubiera hecho mil veces mejor. Caminamos hacia el carro con mi medio hermano. En el andén nos quedamos parados algunos minutos contemplando la desolación de la ciudad. ¿Dónde estamos, qué año es este?, me pregunté silenciosamente. No teníamos adónde ir. Nada estaba abierto. Cuánto hubiera deseado meterme a un bar y tomarme unos tragos con ese hombre que cargaba la urna y que apenas conocía. A mi papá le habría encantado esa historia. Dos medio hermanos que esporádicamente se han visto se sientan en un bar, ponen las cenizas de su padre muerto en la mesa y comienzan a ordenar alcohol y a hablar de ese sujeto que supuestamente los dos conocieron y que va a terminar siendo en la versión del otro un perfecto desconocido. Nadie se baña dos veces en el mismo río, ningún hermano convive con el mismo padre.

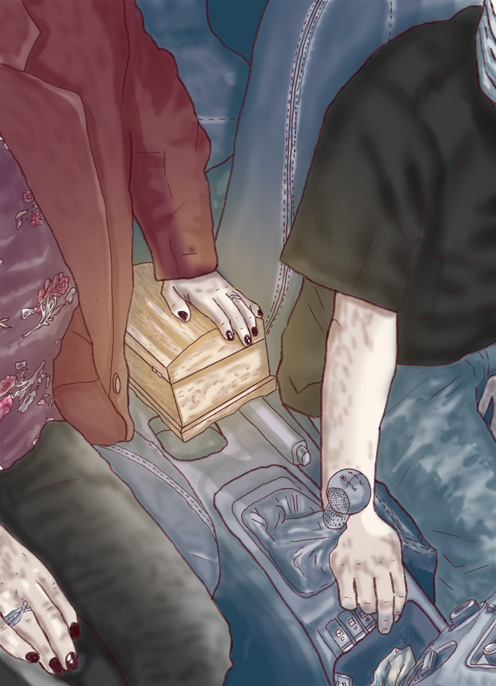

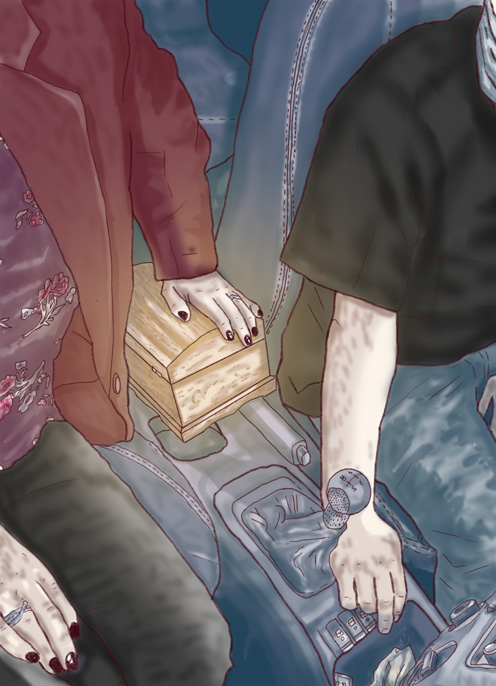

Mi medio hermano me invitó a su carro. Nos sentamos en la parte delantera. Él puso las cenizas encima del freno de mano, en medio de los dos, como si hubiera adivinado mis pensamientos y procurara darme algo de gusto. Como quien consiente a un gato, puse la mano sobre la urna y comenzamos a hablar de él, de sus últimos días, de la causa de su muerte y de la posible ceremonia, una vez las restricciones de la pandemia lo permitieran. Hicimos el balance que todos los vivos de manera egoísta hacen sobre los muertos, ese corte de cuentas que casi siempre da positivo y nos tranquiliza, nos quita la culpa de seguir viviendo, es decir, de olvidarlos progresivamente. Intercambiamos anécdotas desconocidas para el otro sobre el muerto como en un trueque de objetos preciosos. Con avidez, cada uno quería demostrar cuánto lo conocía. Con afán, cada cual memorizaba los relatos del otro para contrastarlos con la narración que cada uno tenía sobre el que había sido su padre.

Ya era hora de volver. Me acerqué a darle un beso en la mejilla y me apoyé en la urna para apalancar mi cuerpo. Abrí la puerta y fue ahí cuando me dijo que nunca en su vida lo había oído cantar. Lo miré con una dosis de perplejidad y le aseguré que yo sí. Subí a mi carro y, tan pronto arranqué, puse música. Otra vez Röyksopp y la Sundfør. Respiré con tranquilidad. Ya no oía esa voz que me ocupaba de manera constante la cabeza y me decía que mi padre no había muerto, que estaba escondido, que no quería verme. El peso de las cenizas en mis manos, la urna encima del freno de mano, la insólita presencia de mi medio hermano en mi vida. El mundo finalmente me ofrecía las pruebas y me otorgaba un extraño regalo: recordar la voz de mi padre cantando una canción de despecho.

ACERCA DEL AUTOR

Doctora en derecho de la Universidad de Temple, Filadelfia. Fue becaria Fulbright y residential fellow del Institute for Global Law and Policy de la Universidad de Harvard.