Pijamas desde el más allá

El lenguaje nunca es diáfano, menos aún si tiene que cruzar la frontera entre los vivos y los muertos. Una investigadora rastrea las huellas de un escándalo paranormal: los intentos de un sinfín de psíquicos por contactar a quien en vida se llamó William James, hermano mayor del novelista Henry James y alguna vez considerado un pensador de la talla de Ralph Waldo Emerson.

Traducción del inglés por Juan Sebastian Porras.

POR Alicia Puglionesi

William James, momentos posteriores a su muerte (1910).

Desde hace varios años he estado escribiendo un libro sobre una ciencia fallida y olvidada. Lo he hecho estudiando detenidamente el testimonio de personas que vieron y escucharon cosas imposibles. Bromeo con que me va a enloquecer. Las personas me preguntan si creo en fantasmas porque creen que me he obsesionado con una idea equivocada. Mientras salgo de la gélida biblioteca de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica (ASPR, por sus siglas en inglés) hacia el clamor de un sol que despliega los colores saturados del atardecer en el Upper West Side, me siento como una sombra entre los vivos. Tengo los pies dentro de los mundos interiores de otras personas, y sus anhelos y ansiedades se están volviendo míos. El tráfico, las bodegas, las caricaturas de animales en los morrales de los niños me abruman, se velan tras una cortina de puro ruido. Desorientada, saco mi celular del bolsillo y llamo a quien responda. Es algo tan simple como intercambiar chismes con mi mejor amiga de la secundaria o con un antiguo compañero de piso. Sin saberlo, al hablar conmigo me están trayendo de vuelta a mi realidad habitual. Pero, ¿dónde estoy cuando estoy a la deriva?, ¿y qué si nadie contesta la llamada? Con el tiempo, las personas que amamos se deslizan fuera de nuestro alcance.

Erhardt. Fotografía tomada en Roma (1909). © wikimedia commons

Para los amigos de William James, el famoso filósofo y psicólogo norteamericano, fue difícil dejarlo ir. “Siempre pensé que [él] nunca iba a morir”, declaró el irascible editor John Jay Chapman, “y confiaba en su santidad como si fuera la luz del sol”. La muerte de James en agosto de 1910 ocurrió rápidamente, luego de haber sufrido por largo rato de muy mala salud. Y aunque a menudo estaba enfermo, el hecho de que las causas de su enfermedad fuesen tan oscuras le hacía dudar a James que su corazón llegase alguna vez a fallar. Tal vez consideraba que podía evitarlo usando su mente. Su dificultad para respirar era “en parte un fenómeno espasmódico”, insistía. Algo mental. Si tan solo hubiese podido superar la creciente ansiedad que le causaba el hecho de que sus principales contribuciones a la filosofía –Pragmatismo (1907) y Un universo pluralista (1909)– estaban siendo malinterpretadas y mal recibidas. Aun así, mientras su hermano y esposa lo hacían cruzar el Atlántico después de otra fallida cura de reposo en los Alpes, se hizo evidente para todos ellos que ese sería su último retorno a New England, Estados Unidos. Sumido en un constante dolor, ya no podía caminar y tenía que ser cargado en una litera. 78 años de ires y venires caóticos habían llegado a su final, dejando a Henry James, su hermano, “en la penumbra... abandonado y con miedo”. William era el pilar que sabía manejar las emociones inestables de Henry. “Su muerte cambia y echa a perder todo para mí”, escribió Henry, tambaleándose bajo el peso de la pérdida.

Dos décadas antes de la muerte de William James, la ASPR –que fue pensada para servir como un archivo público de experiencias psíquicas– había escrutado 6.311 respuestas al Censo de Alucinaciones que William aplicó en Estados Unidos. Afortunadamente para James, 5.459 personas respondieron “no” a la pregunta: “¿Alguna vez, mientras ha estado completamente despierto, ha tenido la impresión vívida de ver o ser tocado por un ente o de escuchar una voz sin que hubiese alguna causa externa?”. Fueron los 852 casos restantes los que lo estancarían por años en lo que él llamó un “trabajo terriblemente desgarbado”: intentar encajar nombres, fechas, corroborar testimonios o cualquier respuesta entre todos los síes. Dado que nunca fue un sabueso para recabar datos, admitió que dejó que la correspondencia quedara “en mora”, mientras que la mayoría de los corresponsales “se negaron obstinadamente a seguir respondiendo”. Siendo un asistente regular a sesiones de espiritismo, James aprendió que el contacto con los vivos podía ser más difícil que el contacto con los muertos. El público estadounidense conocía bien al filósofo de Harvard a través de sus influyentes seminarios, libros de texto y apariciones en periódicos y foros en los que definió la incipiente ciencia de la psicología y ahondó en ética y política. Hacia el final de su carrera, James se arriesgó a cambiar su reputación de “el pensador más genial desde Emerson” por la de un hombre conocido sobre todo por sus investigaciones de fenómenos psíquicos, debido a su apoyo a la controversial médium Leonora Piper. Esto lo inquietaba, mientras se apresuraba a completar un trabajo final que defendería frente al escepticismo de sus críticos.

Y en efecto, después de su muerte, los peores temores del filósofo sobre la vulgarización de su legado intelectual se desplegaron en las páginas de los periódicos estadounidenses, desde Hartford, Connecticut, hasta Portland y Miami. A un mes de su fallecimiento, los titulares anunciaron un pacto secreto entre William James y James H. Hyslop, el presidente de la ASPR. Supuestamente, James había dejado una carta sellada en una caja fuerte. Si un médium podía canalizar el mensaje de la carta, esto probaría la realidad del mundo espiritual. Hyslop negó rotundamente que dicho plan existiera. Mientras tanto, la Sociedad Psíquica Metropolitana, un grupo disidente de la ASPR liderado por el vehemente desmitificador Joseph Rinn, anunció un premio de $10.000 para quien descifrara los contenidos de la carta apócrifa. Esta recompensa provocó que cincuenta médiums respondieran a la llamada de Rinn. “Los términos y expresiones que [ellos] usaron en sus respuestas son similares a los de los médiums profesionales desde los días de las hermanas Fox”, dijo Rinn socarronamente, haciendo referencia a las tres figuras fundadoras del espiritismo moderno estadounidense. Por supuesto, nunca habrían podido coincidir con la carta de James, dado que no existía tal documento. (Al final, la puesta en escena de Rinn terminó comprobando la falsedad de los médiums.)

Aunque la historia de la carta sellada fue una invención de cabo a rabo, la ola de médiums había sido desatada. La prensa daba actualizaciones regulares sobre las señales más recientes de James. Los sospechosos de siempre, espiritistas de renombre como M. S. Ayer o el reverendo Frederick A. Wiggin, representaban la cresta de la ola, pero debajo de ellos se erguía una multitud de médiums amateurs y diletantes del azar que aseguraban tener poco conocimiento o interés en las obras del fallecido profesor de Harvard.

Entre ellos estaba una joven de Washington D. C. que afirmaba haber sido contactada por James tan solo cuatro días después morir. “Ella no conoció al profesor James”, reportó la prensa, “y no había leído ninguno de sus escritos”, la cual era una aseveración constante sobre las médiums mujeres y las apariciones de James: los investigadores asumían, o las médiums atestiguaban sagazmente, que nunca se les había pasado por la cabeza nada que tuviera que ver con asuntos públicos ni habían ojeado ningún periódico (donde las obras de James eran frecuentemente discutidas). Mientras iba en un tren en septiembre de 1910, la mujer recibió un mensaje farragoso en el que James explicaba las dificultades de comunicarse sin un cuerpo: “El espíritu debe forjar su emancipación más o menos gradual del laberinto de las condiciones terrenales”. Poco impresionado, Hyslop leyó el texto y “no pudo encontrar nada que sugiriera el estilo del profesor James”, afirmó el New York Herald.

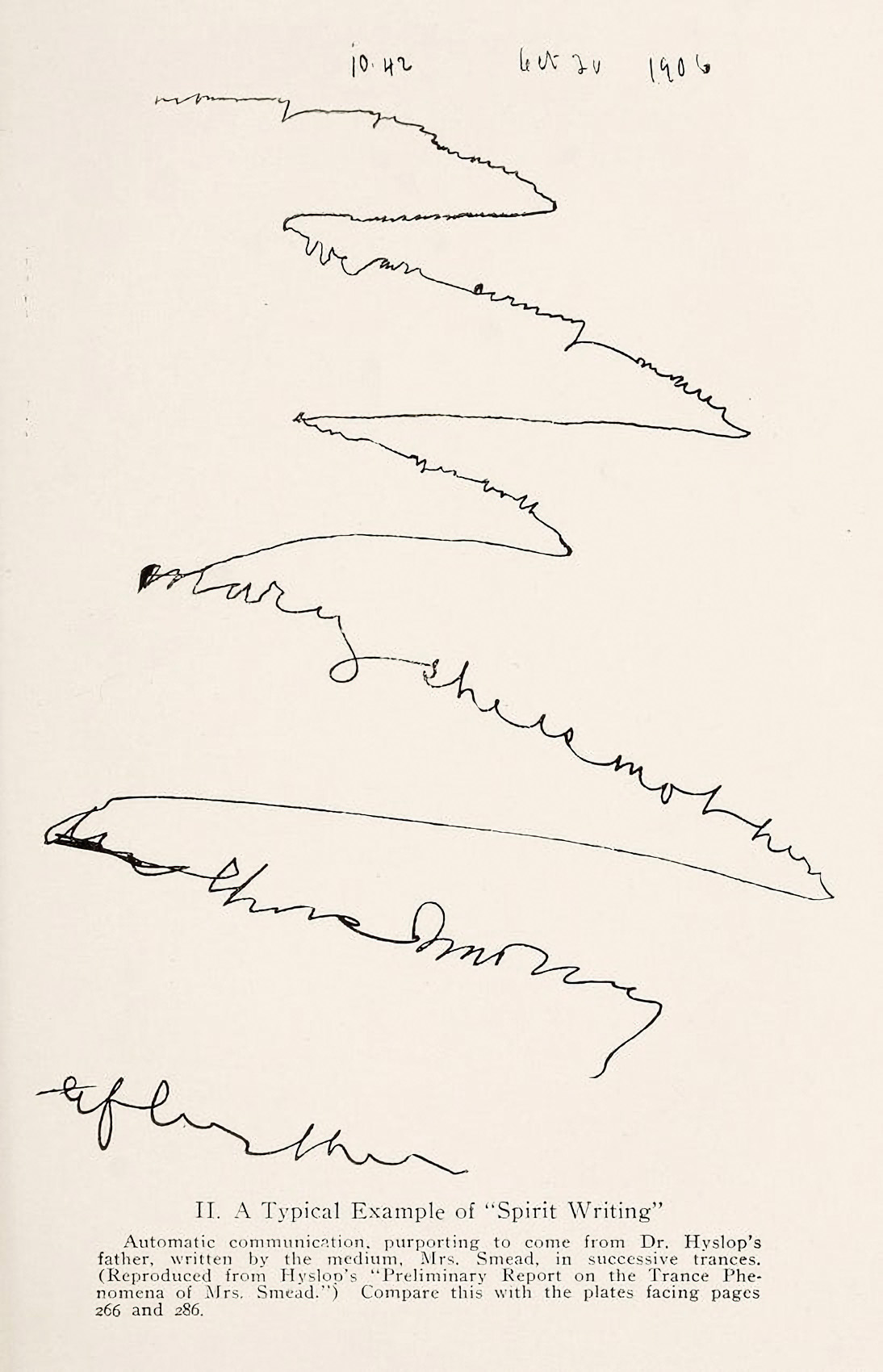

Típico ejemplo de “escritura fantasma” redactado por la médium Sra. Smead en comunicación con el padre de James H. Hyslop.

© sra. smead

A pesar de sus comentarios frívolos, Hyslop sí creía en fantasmas, aunque no pensaba que el estilo literario pudiera probar en realidad la identidad de un espíritu. Él compartía la explicación del espiritista estándar para cualquier balbuceo que viniera del más allá: en su nuevo estado de conciencia, los espíritus no piensan más en lenguaje mortal, y tienen problemas para traducir sus ideas y transmitirlas a través de canales no confiables. En la misma entrevista en la que condenó al coro de canalizadores de William, Hyslop habló filosóficamente sobre la propia naturaleza de la comunicación: “Hay dificultades enormes asociadas con la comunicación de ideas, y solo un proceso de símbolos artificiales construido laboriosamente puede permitirnos siquiera establecer relaciones intelectuales entre mentes. Lo que suponemos que es un medio fácil y natural para averiguar los pensamientos de los demás viene siendo, en realidad, uno sumamente complejo”. Todo discurso es una traducción elaborada en la que el significado y la intención usualmente son malinterpretados, mucho más en el discurso dicho a través del infranqueable abismo de la muerte.

En lugar de una imitación perfecta de la prosa de James, Hyslop había comenzado a buscar silenciosamente “incidentes pequeños, triviales”, detalles íntimos conocidos únicamente por familiares y amigos cercanos al famoso filósofo. Hyslop sospechaba que la manera más rigurosamente científica de confirmar la identidad del espíritu era rastrear estas huellas de las que nadie era consciente. Para encontrar tales pistas, habló con dos médiums que se habían ganado su confianza: Minnie Soule de Boston (conocida como “Sra. Chenoweth”) y Willis M. Cleaveland de Virginia (conocida como “Sra. Smead”). Alrededor del 5 de septiembre de 1910, Smead contactó a Hyslop afirmando que había visto el espíritu de James en la noche de su muerte y que había estado recibiendo transmisiones desde entonces. Smead no parecía menos oportunista que cualquiera de los psíquicos timados por el concurso de la Sociedad Metropolitana, pero Hyslop la tomó en serio basado en su cooperación previa con la ASPR. Además, ella vivía “en uno de los estados sureños en las montañas, a trece millas de las vías del tren”. Naturalmente, ella aseguraba no saber nada sobre James. Hyslop viajó a la Virginia rural para sentarse a la mesa de sesiones espiritistas con los Smead. Para ser alguien que creía en la telepatía, le resultaba sorprendentemente difícil imaginar cómo la información podría llegar hasta las mujeres por medios ordinarios.

Mientras tanto, el desfile de los fantasmas de James estaba rápidamente asemejándose a “la más ridícula parodia de vodevil”, según un periódico de Nueva York. El 14 de noviembre, un ciudadano neoyorquino tomó una fotografía del fantasma de James, y recibió del mismo un efusivo y sentido mensaje. El reportero que cubrió la noticia para el Philadelphia Inquirer señaló que el mensaje tenía “un marcado cambio en el estilo literario del veterano profesor de psicología, así como también un decaimiento de sus facultades lógicas”. En enero, el fantasma de James llegó a la costa este apareciendo en la escritura automática del psicólogo de Los Ángeles Herbert Luzon. A la vez que Hyslop desdeñaba públicamente estos reportes llamándolos “meros casos de histeria” y tildando a sus protagonistas de “farsantes, simple y llanamente”, sosteniendo que él no estaba investigando ninguna aparición de James, establecía una serie de correspondencias cruzadas con las médiums Smead y Chenoweth. Hyslop creía que las coincidencias en las pistas de ambas médiums podían verificar la identidad de James.

A Hyslop le tomó casi dos años publicar su investigación. Para ese momento, el frenesí de los medios de comunicación se había calmado, pero los reporteros retomaron con entusiasmo el cubrimiento desde donde había quedado. De la explicación exhaustiva que Hyslop hizo sobre las correspondencias cruzadas entre Smead y Chenoweth en el ASPR Journal, ellos extrajeron titulares llamativos: “Pijamas desde el más allá” o “Pijamas rosas de las que habló el espíritu”. Precisamente, la pista que persuadió a Hyslop fue una referencia recurrente a las pijamas rosas de James, un detalle trivial que nadie más conocía. “¿Esa fue la cosa más característica de sí mismo que se le ocurrió al filósofo?”, se mofaba el New York Tribune. “Podría haberle dicho al mundo, por ejemplo, si él creía o no que su teoría del pragmatismo era cierta”. Y así fue creciendo la bola de nieve: en los años cruciales en que estudiantes y seguidores pudieron haber consolidado el legado intelectual de James, este caricaturesco debate sobre la existencia de su fantasma hizo del filósofo un hazmerreír. Verbigracia, en un incidente en 1913, el espíritu de James presuntamente le ordenó a Hyslop: “Escribe un ensayo contra el sufragio femenino. Es mi deseo que lo hagas... P.S.: No dejes que tu esposa lo vea”.

Los titulares burlones también eclipsaron el problema –mucho más relevante– de cómo la identidad, la escritura y la traducción conectan a los vivos y los muertos. Hyslop y sus pares investigadores, en conjunto con sus colegas muertos, concebían el más allá como un lugar de ciencia paralelo a la ciencia sistemática de la investigación psíquica. Para ellos, los espíritus estaban marcando el camino, haciendo avances en la metodología científica y enviando datos desde la periferia más lejana hacia el centro que ellos imaginaron. Hyslop exaltaba “el detalle, la amplia y comprensiva manera en que [el control del espíritu] funcionaba como (guiado) por una carta de navegación”. En todo caso, tras los esfuerzos de estos investigadores por conocer y canalizar las voces de los muertos que derivaron en una cerrazón solipsista, los satíricos periodistas no fueron los únicos que desearon que las mentes curiosas dejasen en paz a los que ya habían partido.

© sra. smead

Cargando con su duelo desde Boston hasta Nueva York y Londres, y finalmente de vuelta a su retiro en Rye, Henry James ignoró los titulares de los tabloides estadounidenses por meses. Inevitablemente, sin embargo, el espíritu ventrilocuado de su hermano penetró los círculos íntimos de Henry, un escritor que curiosamente había llenado de fantasmas las páginas de sus libros. En 1912, Theodate Pope, amiga cercana, administradora de la ASPR y una de las primeras arquitectas en Estados Unidos, le envió a Henry la transcripción de una sesión espiritista en la que William apareció. Henry se refirió a esta como “el deleznable documento... sin duda, el más abyecto e impúdico. La más vacía, vulgar y básica basura que se podría concebir”. Era evidente que estaba profundamente ofendido por la desatinada e insensible maniobra espiritista de interferir en su duelo con una pieza de escritura fantasmagórica, la cual desechó como un “pedazo de basura”.

Henry era la persona equivocada para hostigar con tal truco de reanimación espiritista, pues él conocía la voz de su hermano, la de afuera y la de adentro. Por cuatro décadas se habían desnudado el alma el uno al otro en intercambios escritos, de modo que, para Henry, la identidad de William era ante todo la de sus cartas, sus palabras: el lenguaje no era una mera herramienta, sino la esencia de su relación. Si las condiciones de aquella supuesta vida espiritual redujeron a William James a algo “completamente vacío e iletrado..., un mero balbuceo de frases triviales”, entonces la inmortalidad era peor que el abismo.

Henry se consoló editando el trabajo que William dejó sin terminar, organizando la correspondencia de su hermano y construyendo las herramientas intelectuales que mantienen los pensamientos de los muertos en las lenguas de los vivos. Para la mente literaria –y literal– de Henry, esta era la única supervivencia que importaba, un corpus dispuesto como lo quiso su autor, a salvo de los caprichos perturbadores y degradantes de los médiums. Para tal fin, irónicamente Henry actuó como un médium de los restos literarios de su hermano, canalizando una imagen digna de William, despojada de sus dudas y terrores más oscuros, y proyectada desde la indulgencia con la que Henry acogía las falsas esperanzas espiritistas de su hermano.

Common Phantoms an American History of Psychic Science, Alicia Puglionesi. Stanford University Press, 336 páginas.

Como novelista de estilo realista y caracterizado por una meticulosa exploración psicológica de sus personajes, Henry James estuvo al borde del precipicio del modernismo. Cuanto más capturaba obsesivamente las memorias fragmentarias, los deseos contradictorios y los motivos inconscientes de aquellos personajes, más se acercaba a disolver el yo unitario de la Ilustración, el cual hizo posible establecer a la novela como género literario. Independientemente de si esta tendencia estaba conectada o no con las teorías psicológicas de William, los hermanos estaban en constante comunicación. Ambos batallaron durante sus vidas con episodios de desesperación paralizante. Se podría sugerir, como un factor causal, la sospecha de que todos no somos más que un efímero e inestable manojo de impresiones e influencias. Henry se preocupaba especialmente por el aspecto femenino de la sensibilidad, es decir, el hecho de que recibir demasiado de los demás podía deshacerla y desmasculinizarla. Aun así, a través de la mera fuerza de la autoría –autoría por lo demás persuasiva, deslumbrante–, ambos hermanos intentaron asegurar la persistencia de un yo unificado. Incluso, en sus proyectos solitarios el uno era necesario para el otro.

Muchas cosas se resquebrajaron en el intervalo entre La vuelta de tuerca de Henry James y un libro como el Ulises de Joyce. William James exploró la naturaleza precaria del yo, pero negó la inevitabilidad del desespero, pues reivindicó el ideal decimonónico de la autoconstrucción constante y disciplinada como una forma de conjurar el vacío. A medida que los poetas modernistas y de la posmodernidad adoptaron la canalización como una técnica de escritura, esta se convirtió en una disciplina de disolución, una poética de voces confundidas, sobrepuestas y fragmentarias que atraviesan los confines del tiempo y el espacio. El poeta que copiaba un dictado era el “pedazo de basura” que Henry desdeñó, un explorador arruinado, un lingüista que traducía del sinsentido al sinsentido y, sobre todo, un espectro. Lo cierto es que la práctica de la canalización ejecutada por poetas como Jack Spicer no era fácil ni se hacía para impresionar; Spicer, por ejemplo, estaba completamente consumido por el deber de tomar dictado. En algún punto, su determinación de producir buen arte devino en una riesgosa responsabilidad con los muertos.

Los textos mediumnísticos hacen palpable la tragicomedia de la comunicación. Dramatizan la lucha del médium contra la proyección de un ente, su mero eco y los problemas del espíritu para darse a conocer con solo despojos de un lenguaje compartido. Aunque me inquieta cómo esta práctica viajó de los labios de mujeres del siglo xix a programas de maestrías en creación poética, lo que esta actividad representa es, en todo caso, lo que espero de la poesía: muchas voces que intentan comunicarse y fallan, y persisten en el intento. La idea de que, sin importar hacia dónde nos lleve la deriva, siempre va a haber alguien que responda al llamado del otro lado; que el arte no es un mapa de un individuo, sino de lo que significamos el uno para el otro.

Más de dos años después de la muerte de William James, una joven con el pseudónimo de “Ida Ritchie” recibió algunos mensajes de William que sirven para ilustrar no solo aquellos cortocircuitos en el lenguaje, sino cómo se desarrolló este drama por fuera de la academia:

Octubre 14, 1912: “William James... no, Prof. James porque no hay profesor aquí... Dios ** mas lo hará... W... James Prof... Jam... [se acaba el papel] James ** Jams... James... William James”.

Octubre 15,1912: “William James... Tener en cuenta... Mejor tener en cuenta la ley, la ley... Ten en cuenta la ley como (?) de los árboles. El (las) se caen sin importar qué tan hermosos o fuertes o grandes sean los árboles... pero vivimos de nuevo como el robusto roble en la vida hecha perfecta”.

Henry y William James (c. 1900). © marie leon/wikimedia commons

Hyslop investigó las pruebas de Ritchie y encontró que los “presuntos mensajes del profesor James no presentan evidencia de su identidad de ninguna manera que sea científicamente reconocible”, es decir, nada de pijamas rosas. Pero, en realidad, Hyslop no conocía a James. De hecho, William acunaba un leve desagrado personal por su sucesor en la ASPR, a quien veía como obtuso y antipático. La idea de que Hyslop fuese el objetivo de los esfuerzos de comunicación de James por pura cortesía profesional es de alguna manera absurda.

En su trance, Ritchie balbuceó las iniciales W. J. y H. J., sin conocer, supuestamente, el trabajo de ninguno de los individuos; y garabateó “William – Henry – James – Henry – William” en la página. Ahí mismo el hermano muerto le dijo al que sobrevivió: “James vive, mi hermano vive, vive. Le pregunto a mi hermano dónde está mi pluma”. Y el hermano que sobrevivió le dijo al muerto: “Él es una posesión de gran magnitud, y me encontraré a mí mismo aun viviendo en él hasta el final”.

ACERCA DEL AUTOR

Ph. D. en historia de la ciencia, la medicina y la tecnología de la Universidad Johns Hopkins. El presente es un fragmento de su libro Common Phantoms. An American History of Psychic Science, una exploración de la forma en que el espiritismo cuestionó y modificó diferentes dinámicas sociales en Estados Unidos. Actualmente reside en Baltimore.